Am Kirchtor 26

Hier wohnte Ernst Thiele

Heinrich Ernst Thiele wurde am 23. Juni 1908 in Halle geboren. Seine Eltern waren der Arbeiter Wilhelm Ernst Thiele und Minna Anna Thiele geb. Städtler. Die Familie wohnte in der Saalwerder Straße 11. Als Ernst Thiele drei Jahre alt war, starb seine zwei Jahre ältere Schwester Anna.

Ernst Thiele besuchte die Volksschule bis zur 8. Klasse. Über seinen Berufsweg machte Thiele in den vielen Jahren seiner Haft teilweise unterschiedliche Angaben. Offenbar absolvierte er eine Handelsschule und erlernte von 1924 bis 1927 den Beruf eines Malers. Danach war er als Hilfsarbeiter und eventuell auch als Handelsmann tätig. Zwischendurch war er in einer Fabrik für Dachpappe angestellt.

Ob er tatsächlich auch Artist im Zirkus Sarrasani und als Buchhalter tätig war, kann heute nicht mehr überprüft werden. Einem Zeitungsbericht zufolge hatte er zuletzt in Diemitz eine feste Arbeitsstelle.

Zeitweilig wohnte er in der Artilleriestraße (heute Damaschkestraße) und in der Roßbachstraße.

Von 1937 bis 1940 war er in Halle und Kassel im Gefängnis.

Im Juni 1941 wurde Thiele in Kaiserslautern (oder Kassel) erneut verhaftet und nach Halle ins Gefängnis überführt. Vorgeworfen wurde ihm Arbeitsvertragsbruch (er blieb mehrfach der Arbeitsstelle fern), Unterschlagung, Rückfallbetrug und schwerer Rückfalldiebstahl.

Betrogen hatte Thiele eine Verwandte, die ihm 60 Reichsmark geliehen sowie mehrere Körbe Wäsche zur Aufbewahrung anvertraut hatte. Thiele zahlte das Geld nicht zurück und verkaufte die Wäsche weiter. Einem Bekannten wollte er Dachpappe besorgen, die vorausbezahlten 20 Mark behielt er ein. Einem Freund stahl er 80 Mark aus der Ladenkasse.

Da Thiele schon zuvor eine Haftstrafe erhalten hatte, stufte das Gericht Ernst Thiele nun als „gefährlichen Gewohnheitsverbrecher“ ein und verurteilte ihn zu drei Jahren Zuchthaus und anschließender Sicherungsverwahrung.

Rechtliche Grundlage war das „Gewohnheitsverbrechergesetz“ vom November 1933, nach dem auch Menschen, die man vorher vielleicht als Kleinkriminelle bezeichnet hätte, nun dauerhaft eingesperrt werden konnten. Die Idee der Sicherungsverwahrung stammte schon aus Zeiten der Weimarer Republik, wurde aber mit diesem Gesetz eingeführt und obligatorisch für „Gewohnheitsverbrecher“ verhängt. Dazu kommt, dass in der NS-Ideologie kriminelles Verhalten als erblich und auch durch Strafe als unveränderbar angesehen wurde. Kriminelle hatten demnach ihr Recht, zur Volksgemeinschaft zu gehören, verwirkt, eine Resozialisierung war nicht vorgesehen.

Thiele wurde im Dezember 1942 zusammen mit weiteren Zuchthausinsassen in das Konzentrationslager Mauthausen gebracht. Vorangegangen war eine Vereinbarung aus dem September 1942 zwischen Justizminister Otto-Georg Thierack und dem Reichsführer SS Heinrich Himmler über die „Auslieferung asozialer Elemente aus dem Strafvollzug zur Vernichtung durch Arbeit“. Tausende Gefängnisinsassen wurden nun in Konzentrationslager überstellt.

Thiele wurde als Häftling der Kategorie „SV DR“ (Sicherungsverwahrter Deutsches Reich, grüner Winkel mit Spitze nach oben) am 13. Januar 1943 in das Nebenlager Gusen überstellt. Für die „Sicherungsverwahrten“ hatte das Lager Mauthausen-Gusen die Funktion eines Vernichtungslagers. Bis Februar 1944 kamen dort fast 66 Prozent aller eingelieferten Häftlinge dieser Kategorie um. Am 10. April 1943 wurde Ernst Thiele mit einem Transport weiter nach Auschwitz überstellt. Untergebracht wurde er im Block 42 des Lagers Buna (Auschwitz III; ab 1944 Konzentrationslager Monowitz), welches an das Gelände der Buna-Werke der IG-Farben-AG angrenzte.

Im Gegensatz zu seinen jüdischen Mitgefangenen war er als reichsdeutscher nichtjüdischer Häftling nicht von den permanenten Selektionen bedroht und lief deshalb auch nicht dauernd Gefahr, in Birkenau vergast zu werden. Auch wurde ihm nicht die Häftlingsnummer eintätowiert. Ebenso betraf ihn die „Postsperre“, also das Verbot, Post zu empfangen (z. B. Lebensmittelpakete) und zu verschicken, nicht. Die Häftlinge dieser Kategorie standen immer an der Spitze der von der SS definierten Häftlingskasten, während es bei den Juden grundsätzlich entgegengesetzt war. Die reichsdeutschen Häftlinge waren auch weniger vom Terror durch die SS betroffen, was ihnen deutlich größere Überlebenschancen einräumte. Unabhängig davon war Thiele wie alle anderen Häftlinge im Lager Buna/Monowitz mit den mörderischen Arbeits- und Lebensbedingungen wie den ansteckenden Krankheiten, dem Ungeziefer, dem Hunger und der völlig unzureichenden Bekleidung konfrontiert.

Thiele selbst hatte das Glück, einem Baukommando zugeteilt zu werden, welches lediglich Reinigungsarbeiten durchzuführen hatte. Außerdem setzte man ihn im „Kartoffelschälkommando“ ein. Wie Thiele später berichtete, hatte er diesen überlebenswichtigen Posten dem aus einem jüdischen Elternhaus stammenden Alt-Kommunisten Stefan Heymann, einem der sogenannten „roten Kapos“ zu verdanken. Zu einem nicht bekannten Zeitpunkt wurde Thiele selbst auch als Vorarbeiter eingesetzt. Außerdem berichtete Thiele, einem Kommando unter der Leitung des jüdischen Zahnarztes Erich Kohlhagen angehört zu haben. Dr. med. dent. Erich Kohlhagen war Zahnarzt in Halle gewesen. 1938 wurde er in seiner Praxis in der Leipziger Straße 16 verhaftet und gelangte über andere Konzentrationslager nach Auschwitz-Monowitz. Er stand dort einem rund 50 Mann starken Elektriker-Kommando als Kapo vor.

Als sich die Rote Armee näherte wurde das Lager evakuiert. Ernst Thiele wurde am 19. Januar 1945 mit einem Transport in das circa 55 Kilometer entfernte Gleiwitz gebracht.

Laut Thiele verließen die Häftlinge dort den Transport gruppenweise. Er selbst habe versucht, zu seinen Eltern in Halle zu gelangen und sich bis in das rund 350 Kilometer entfernte, im Dreiländereck Tschechien – Polen – Deutschland gelegene Zittau/Neiße durchgeschlagen.

Wie er das bewerkstelligt haben will, bleibt im Detail unklar. Auch andere Möglichkeiten sind denkbar, zumal Thiele darüber später offenbar keine detaillierte Auskunft geben wollte.

Am 15. Mai 1945 wurde Ernst Thiele in Bautzen aufgegriffen, interniert und anschließend in die Sowjetunion verbracht, wo er vermutlich in einem Arbeitsbataillon gemeinsam mit anderen Kriegsgefangenen eingesetzt war. Am 23. Dezember 1949 wurde er verhaftet. Thiele berichtete später, dass er von einem SS-Hauptsturmführer, der zur SS-Besatzung von Auschwitz gehörte, bei den sowjetischen Behörden im Lager denunziert wurde, um ihn als Belastungszeugen auszuschalten. Denkbar ist aber auch, dass Thiele schlicht einer Verwechslung zum Opfer gefallen ist - in Auschwitz haben mindestens drei SS-Angehörige mit gleichem Familiennamen Dienst verrichtet.

Am 20. April 1950 wurde Ernst Thiele von einem Sowjetischen Militärtribunal (SMT) in Kaschira, Oblast Moskau, zu der üblichen Strafe von 25 Jahren Arbeitsbesserungslager verurteilt. Als Begründung ist im „Urteil“ angeführt: „Als Aufseher in den KZ Buchenwald, Mauthausen und Auschwitz beteiligte sich Thiele an der Massenvernichtung von Häftlingen. Unter seiner Teilnahme wurden im Krematorium mehr als 2.000 Personen verbrannt und etwa 1.000 erschossen.“

Diese Militärtribunale waren keine rechtstaatlichen Gerichte, wie wir sie heute kennen. Es gab keine Beweisführung und Gelegenheit, sich zu verteidigen. Ernst Thiele erfuhr erst viel später, was ihm konkret überhaupt vorgeworfen wurde.

Zur Bewertung entscheidend ist die damals nicht berücksichtigte Tatsache, dass Thiele immer nur Häftling in den Konzentrationslagern gewesen war. Selbst wenn er bei diesen Massakern anwesend gewesen sein sollte, dann nicht freiwillig. Ausgeführt wurden derartige Massenmorde immer von der SS.

Bis Anfang Februar 1950 sind knapp über 18.750 deutsche Kriegsgefangene von Sowjetischen Militärtribunalen wegen Kriegs- und Besatzungsverbrechen verurteilt worden. Zweifellos hatten viele Verurteilte Schuld auf sich geladen. Unter ihnen waren aber auch jene mit bloßer Zugehörigkeit in einschlägigen NS-Organisationen und Opfer von Denunziationen der in den Lagern eingesetzten Spitzel.

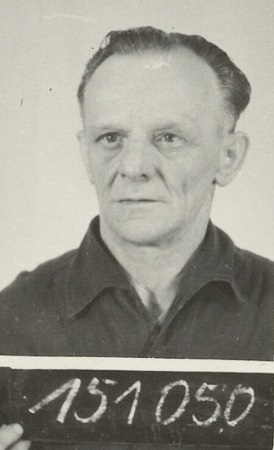

Haftfotos, Mitte 50er Jahre, DDR

Als in den 1950er Jahren Kriegsgefangene, Zivilisten und Verurteilte aus der Sowjetunion

nach Deutschland heimkehren konnten, wurde auch Thiele überführt. Allerdings wurde er einem Transport von insgesamt 269 „Nichtamnestierten“ zugeteilt und am 17. Dezember 1955 zur weiteren Strafverbüßung an die DDR überstellt.

Hier angekommen wurden die Urteile nicht hinterfragt oder gar geprüft. Dies wäre, selbst wenn man es gewollt hätte, auch gar nicht so einfach gewesen, da die dafür notwendigen Unterlagen zu den einzelnen Gefangenen nicht mit übergeben wurden. Im Fall Thiele verfügten die DDR-Behörden laut Aktenlage lediglich über ein Kurzurteil, eine Bescheinigung über dessen Rechtsgültigkeit und eine weitere Bescheinigung über die bis dato verbüßte Haftzeit. Dies hinderte die DDR-Justiz jedoch nicht daran, ihn für fast zwei Jahrzehnte erst in Bautzen und dann im Zuchthaus Brandenburg an der Havel einzusperren. Er war in Auschwitz Häftling gewesen und profitierte, im Gegensatz zu vielen seiner vormaligen Peiniger, nicht von einer vorzeitigen Haftentlassung. An seinem Fall wird deutlich, wie willkürlich die Justizbehörden der Sowjetunion und später auch der DDR bei der Verfolgung und Ahndung von in Auschwitz begangenen Verbrechen agierten.

Mehr Glück als Ernst Thiele hatte Franz Mauer (1921–1985), der mit demselben Transport wie Thiele an die DDR-Behörden übergeben wurde. Mauer hatte sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet und war nicht als Häftling, sondern beruflich in Auschwitz- Monowitz tätig gewesen.

Er erhielt von einem SMT die gleiche Strafe wie Thiele – 25 Jahre – wurde jedoch mit einer Amnestie 1956 durch die DDR freigelassen. Thieles Amnestie wurde abgelehnt, ausschlaggebend waren Bedenken des Ministeriums für Staatssicherheit.

Bekannt wurde in Halle der Fall von Johannes Adam, Mitglied der Waffen-SS und Wachmann in Auschwitz-Monowitz. Gänzlich unbehelligt von der Justiz studierte er nach dem Krieg in der DDR Mathematik und wurde später Professor für medizinische Statistik an der Martin-Luther-Universität. Erst 2013 ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen ihn, zu diesem Zeitpunkt war der Beschuldigte mit 90 Jahren bereits vernehmungs- und verhandlungsunfähig.

Im Strafvollzug erklärte Thiele vehement, dass er im KZ Häftling gewesen war und nichts anderes. Er sei zu Unrecht bestraft worden und erkenne die Strafe nicht an. Mehrfach forderte er deshalb, zu seiner Entlastung ehemalige Haftkameraden aus Monowitz zu befragen. Ob dies tatsächlich geschah, konnte nicht geklärt werden. Thieles Weigerung, das Urteil zu akzeptieren sowie seine ablehnende Haltung gegenüber der DDR, waren für die Behörden bei jeder Prüfung stets ein Grund, die Begnadigung abzulehnen. Möglicherweise fürchtete man auch, der Öffentlichkeit schwer erklären zu können, warum ein KZ-Häftling sich in DDR-Haft befand während Täter lange vor ihm freikamen oder wie im Fall von Dr. Horst Fischer, Lagerarzt von Monowitz, in der DDR in Freiheit leben konnten und erst 1966 verurteilt wurden.

Nach insgesamt 33 Jahren Gefangenschaft wurde Thiele schließlich am Vormittag des 19. Dezember 1974 zu seiner Schwester Ursula Am Kirchtor 26 in Halle entlassen. Sie hatte sich zuvor mehrfach an die Justizbehörden gewandt, um das Urteil und Strafmaß des Bruders zu erfahren. Auch ein Gnadengesuch hatte sie eingereicht. Seine beiden Eltern waren bereits 1970 verstorben. Zuletzt soll Ernst Thiele bei der Energieversorgung Halle beschäftigt gewesen sein.

Ernst Thiele verstarb er kurz vor seinem 77. Geburtstag im Juni 1985 in Folge einer chronischen Herzerkrankung.

In die Opfervereinigungen, die nach dem Krieg in beiden Teilen Deutschlands entstanden, wurden die mindestens 80.000 Häftlinge, die in den KZs in der Kategorie „Asoziale“ oder „Kriminelle“ geführt worden waren, nicht aufgenommen. Sie wurden auch nicht als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt. Diese Anerkennung wurde erst 2020 durch Beschluss des Deutschen Bundestages vorgenommen, der feststellte, dass niemand zu Recht in einem Konzentrationslager inhaftiert gewesen ist.

Quellen und weiterführende Informationen

Der Text ist eine gekürzte, überarbeitete und durch eigene Rechercheergebnisse ergänzte Fassung der detaillierten Forschungsarbeit von Henry Leide: Auschwitz und Staatssicherheit. Strafverfolgung, Propaganda und Geheimhaltung in der DDR. BF informiert 40 (2019). Herausgegeben vom Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Darin das Kapitel „Willkür der sowjetischen Militärjustiz ohne Korrektur: der Fall Ernst Thiele“ Seite 111 – 127.

Online als PDF abrufbar: https://www.bundesarchiv.de/publikationen/publikation/auschwitz-und-staatssicherheit/

BArch, MfS, G-SKS Nr. 26.017

Stadtarchiv Halle

Hallische Nachrichten 21.1.1942 via Deutsche digitale Bibliothek