Huttenstraße 83

Hier wohnte Darga Brynych geb. Lewin

Darga Brynych wurde am 7. Juni 1901 in Graudenz / Westpreußen geboren. Mit ihren Eltern Rahel und Isidor Lewin sowie den sechs Geschwistern kam Darga um 1920 nach Halle. Damals wurde die Region um ihre überwiegend von Deutschen bewohnte Heimatstadt Graudenz (Grudziądz) nach den Bestimmungen des Versailler Vertrages der Republik Polen zugesprochen (sog. Polnischer Korridor).

In Graudenz war Isidor Lewin Fleischermeister gewesen, nun eröffnete er in Nietleben ein Kurzwarengeschäft. Vermutlich arbeitete Darga im Geschäft mit.

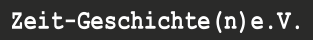

Am 27.12.1925 heiratete Darga Lewin in Nietleben Franz Brynych (*29.11.1891).

Franz Brynychs Familie stammte aus Altenburg, sein Vater war Schneidermeister und lebte zuletzt in der Torstraße. Sein Bruder Alexander Brynych war Kaufmann und führte ein Lebensmittelgeschäft am Robert-Franz-Ring 1c.

Das Ehepaar bezog eine gemeinsame Wohnung zunächst in der Torstraße 60, dann in der Huttenstraße 83, 2. Etage.

Zunächst arbeitete Franz Brynych als Kaufmann, später gab er als Beruf Archivar an. Darga Brynych war nicht berufstätig.

Franz Brynych war zweiter Vorsitzender des „Vereins heimattreuer deutscher Ostmärker“. In dieser Eigenschaft organisierte er Anfang der 20er Jahre Weihnachtsfeiern für rund 200 deutsche Flüchtlingskinder aus dem Raum Posen, bei denen diese von Hallensern gespendete Weihnachtsgeschenke erhielten. Möglicherweise lernte er über dieses Engagement auch seine Frau kennen, die von dort stammte.

Anzeige in den Hallischen Nachrichten vom 11.4.1925

Huttenstraße 83

Während des Nationalsozialismus wurde die Ehe des evangelischen Franz Brynych mit der jüdischen Darga Brynych als „privilegierte Mischehe“ eingestuft, weil in diesem Fall der Mann „arisch“ war und keine Kinder aus der Ehe hervorgegangen waren.

Die „Privilegien“ bestanden darin, dass Darga Brynych nicht wie andere Juden im Deutschen Reich ab September 1941 den gelben Stern tragen musste und auch mit ihrem Mann in der eigenen Wohnung bleiben konnte. Den Zusatznamen „Sara“ musste aber auch sie ab Januar 1939 tragen.

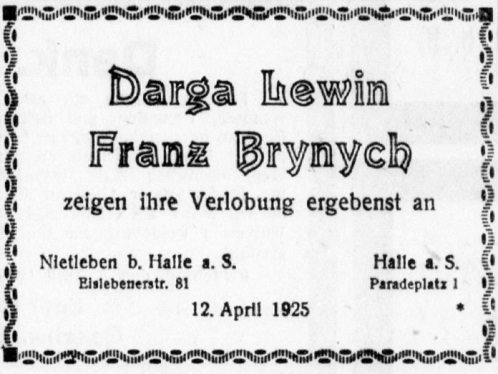

Als am 11. September 1939, zehn Tage nach Kriegsausbruch, die Polizei jüdische Hallenser aufsuchte, um ihre Radios einzuziehen, bekamen auch die Brynychs Besuch und mussten ihr Gerät abgeben.

Das deutschlandweite Verbot des Radioempfangs durch Juden wurde durch einen Erlass des Reichssicherheitshauptamtes beschlossen. Franz Brynych protestierte gegen den Entzug seines Radios und konnte es, weil er selbst kein Jude war, Ende Oktober beim Amt für Volkswohlfahrt im Mühlweg 14 wieder abholen. Alle anderen mindestens 46 in Halle entzogenen Radios wurden von dort in der Regel an nationalsozialistische Einrichtungen weiterverteilt. Die noch erhaltenen Protokolle der Beschlagnahmungen zeigen, dass auch zahlreiche Artikel des täglichen Bedarfs beschlagnahmt wurden, wie Seife, Strümpfe, Kaffee, Uhren und Schmuck.

Die Ehe mit einem nichtjüdischen Mann schützte Darga Brynych zunächst auch vor der Deportation. Die Deportation rein jüdischer Familien aus Halle war bis Ende 1943 weitgehend abgeschlossen. Nach und nach wurden nun nur noch Juden abgeholt, wenn deren nichtjüdischer Ehepartner verstorben war.

So erging es auch Darga Brynych.

Am 31. Januar 1944 starb ihr Ehemann mit 52 Jahren in der Universitätsklinik an bei Männern sehr seltenem Brustkrebs.

Zur Regelung aller Angelegenheiten der zu diesem Zeitpunkt noch im Reich verbliebenen Juden, die meisten davon in Mischehen lebend, waren in jeder Stadt von der Gestapo sogenannte Vertrauensleute bestimmt worden. Sie waren gezwungen, den Tod des „arischen“ Partners an die Behörden zu melden, damit der nun ungeschützte jüdische Partner deportiert werden konnte.

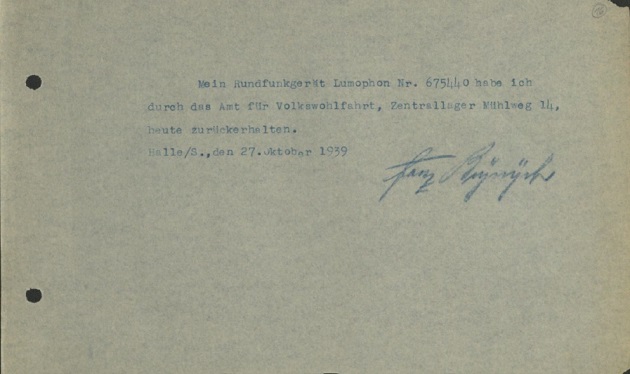

In Halle wurde der frühere Rechtsanwalt Richard Hesse (-> STOLPERSTEIN Lafontainstraße 10) dazu bestimmt. Er lebte selbst in einer „Mischehe“ und genoss das Vertrauen der ehemaligen Gemeindemitglieder. Jeden Monat musste er der Reichsvereinigung der Juden in Berlin mitteilen, wie viele Juden noch in seinem Verantwortungsbereich lebten und welchen Status sie besaßen. Im April 1944 waren es 92 Personen. Am 3. April 1944 teilte Hesse nach Berlin mit, dass Darga Brynych am 13. März 1944 zur „Abwanderung nach Osten gekommen“ sei – sechs Wochen nach dem Tod ihres Mannes. Das ist der letzte Hinweis auf den Verbleib Darga Brynychs.

Bundesarchiv, Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, Statistische Meldungen der Vertrauensmänner an das Reichssippenamt

Trotz intensiver Bemühungen kann bislang nicht festgestellt werden, wohin Darga Brynych gebracht wurde. In der Regel wurden Einzelpersonen größeren Transporten aus anderen Städten angeschlossen, die über Halle oder Leipzig fuhren. In Einzelfällen wurden offenbar auch begleitete Einzeltransporte durchgeführt, in der Regel nach Theresienstadt. In den sonst akribisch genau geführten Transportlisten und Eingangsbüchern der Konzentrationslager fehlt jedoch ihr Name. Auch in Überlieferungen der Nachkriegszeit ist sie nicht auffindbar.

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit überlebte sie den Holocaust nicht.

Inwieweit Darga und Franz Brynych in ihren letzten Jahren von ihren ebenfalls in Halle lebenden Verwandten Unterstützung oder wenigstens Zuspruch erhielten ist unklar.

Dargas Mutter war 1936 gestorben. Ihr Vater Isidor Lewin zog mit Dargas Schwester Elsbeth Silberberg und deren Mann Alfred im November 1938, vermutlich nach einem bedrohlichen Übergriff, überstürzt von Dölau nach Leipzig. (-> STOLPERSTEINE Elbestraße 34). Isidor Lewin starb dort im Oktober 1942, Elsbeth und Alfred Silberberg wurden im Februar 1943 nach Auschwitz deportiert und nach Ankunft ermordet. Nur zwei von Dargas sechs Geschwistern überlebten den Holocaust: Margot Hirsch, versteckt auf einem Dachboden in Utrecht sowie Betty Hirsch, die in die USA ausgewandert war.

Franz Brynychs Bruder Paul war Mitglied der NSDAP geworden und arbeitete etwa seit Mitte der 30er Jahre als „Gauberufsreferent für den deutschen Handel Halle-Merseburg“. Sein beruflicher Aufstieg ging mit einem Umzug nach Dölau einher. Ob er Dargas Verwandtschaft in Dölau kannte, ist ungewiss. Ebenso konnte nicht in Erfahrung gebracht werden, ob er Kontakt zu seinem Bruder und dessen jüdischer Frau hielt.

Franz Brynychs Bruder lebte nach dem Krieg in Westdeutschland, Nachkommen leben bis heute dort und in Halle.

Im Erdgeschoss der Huttenstraße 83 lebte mindestens seit 1943 auch Emma Marcus mit drei Söhnen, ihr jüdischer Mann war 1938 in die USA geflohen. (-> STOLPERSTEINE Kirchnerstraße 17) Möglicherweise kannten und unterstützten sich beide Frauen.

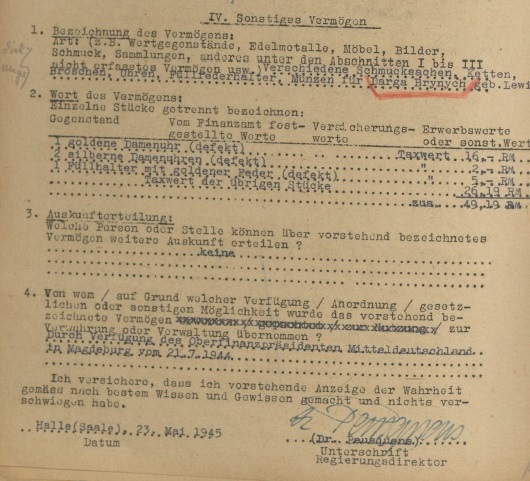

Im Mai 1945, der Zweite Weltkrieg war vorbei und die US-Amerikaner waren in Halle, zeigte das hallesche Finanzamt dem Treuhandamt der Stadt an, welche Vermögen es treuhänderisch in Besitz habe. Auch Bürger waren aufgefordert, solch treuhänderischen Besitz anzuzeigen, spätestens seit einem Befehl der Sowjetischen Militäradministration vom Oktober 1945. Erhalten ist ein Aktenordner des Treuhandamtes der Stadt, ein Teil widmet sich nur jüdischem Eigentum.

Das Finanzamt gab an, dass sich in seinem Besitz das Sparbuch von Franz Brynych mit einem Guthaben von 515,09 Reichsmark befinde sowie Uhrketten, Manschettenknöpfe und Gedenkmünzen. Desweiteren verwahre man für Darga Brynych Ketten, Broschen, drei Uhren, einen Füllfederhalter mit goldener Feder und Münzen. Grundlage dafür sei die Anordnung des Oberfinanzpräsidenten für Mitteldeutschland in Magdeburg vom 21. Juli 1944 gewesen.

Was mit dem letzten Besitz Darga Brynychs geschah, ist ungewiss.

Ausschnitt des Fragebogens zur Anmeldung von Vermögen

Quellen und weiterführende Informationen

Stadtarchiv Halle

Nachlass Gudrun Goeseke sowie Akten des Treuhandamtes, A 3.38

Bundesarchiv, Bestand Reichsvereinigung der Juden in Deutschland

Hallesche Adressbücher