Riebeckplatz 8

(ehemals Landwehrstraße 23)

Hier wohnten

Max Mendel und seine Kinder Karola Mendel und Arthur Mendel

Am 3. Oktober 1871 wurde Max Mendel in Plaue/Thüringen geboren. Sein Vater Abraham Mendel betrieb hier bis 1874 einen Viehhandel. Danach verlegte er sein Geschäft nach Arnstadt und die jüdische Familie zog dorthin um.

Max Mendel absolvierte zunächst eine kaufmännische Lehre in Köln und leistete 1893/94 seine Wehrpflicht als „Einjährig-Freiwilliger“ in einer Garnison in Halle ab. Danach lebte er in Nordhausen, wo er die frisch zugezogene Toni Herzfeld (*1875 in Bleicherode) kennenlernte, seine spätere Ehefrau. Sie lebte bei ihrer verwitweten Mutter und arbeitete als Buchhälterin in deren Geschäft.

Max Mendel um 1930

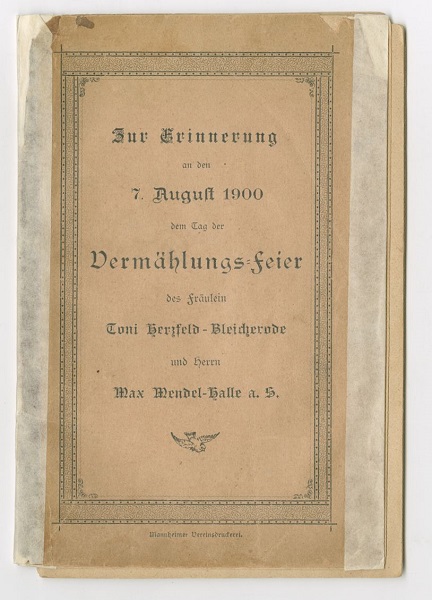

Heft zur Hochzeit von Toni Herzfeld und Max Mendel im Jahr 1900

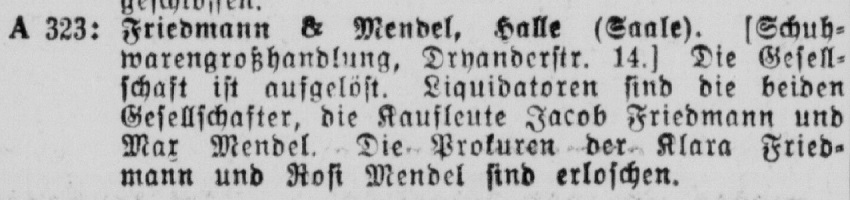

Im Jahr 1897 verlegte Max Mendel seinen gesamten Lebensmittelpunkt nach Halle. Gemeinsam mit Jacob Friedmann gründete er die Handelsgesellschaft „Friedmann & Mendel Schuhwaren engros“. Das Geschäft befand sich in der Königstraße 17, ab ca. 1913 in der Königstraße 71.

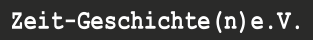

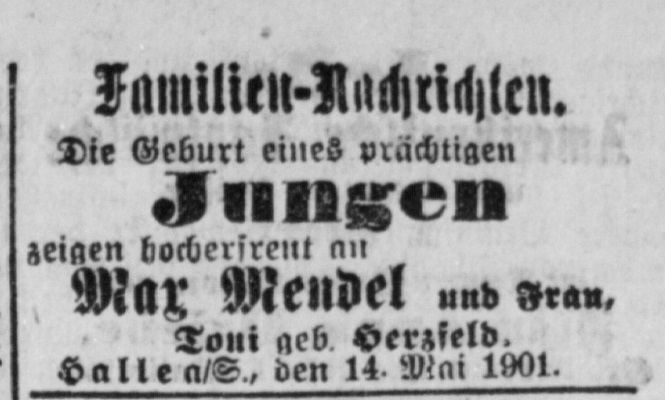

Anfangs wohnten die beiden Gesellschafter im selben Haus in der Magdeburger Straße 64. Nach der Hochzeit von Max Mendel und Toni Herzfeld am 6.8.1900 zog das Paar in die Kirchnerstraße 21. Am 14. Mai 1901 erblickte Sohn Arthur das Licht der Welt. Doch das Familienglück währte nicht lange. Einen Monat nach der Geburt verstarb Toni Mendel.

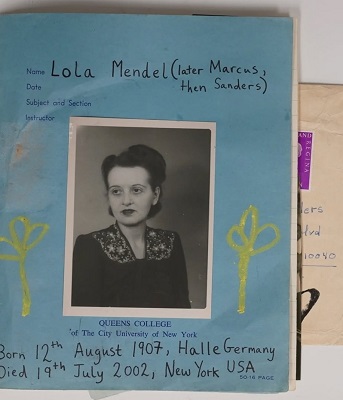

1903 heiratete Max Mendel erneut. Mit Rosalie Mühlfelder (*1881 in Walldorf/Thüringen) bekam er zwei weitere Kinder: Hans Hermann wurde am 7. Januar 1905 geboren, am 12. August 1907 folgte Karola Margarete.

Die Wohnung in der Kirchnerstraße war für eine Familie mit drei Kindern zu klein, weshalb Max Mendel über eine Zeitungsannonce eine „herrschaftliche Wohnung“ mit 7 bis 8 Zimmern in der Nähe seines Geschäftssitzes suchte. Die Familie zog zunächst in die Magdeburger Straße 58, doch erst in der Landwehrstraße 23 fand die Familie ab 1910 ein dauerhaftes Domizil.

Kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs erteilten Max Mendel und Jacob Friedmann ihren Ehefrauen Prokura für das Geschäft „Friedmann & Mendel“, damit sie es in Abwesenheit ihrer Männer weiterführen konnten. Max Mendel diente von 1914 bis 1917 als deutscher Soldat, wie auch drei seiner Brüder.

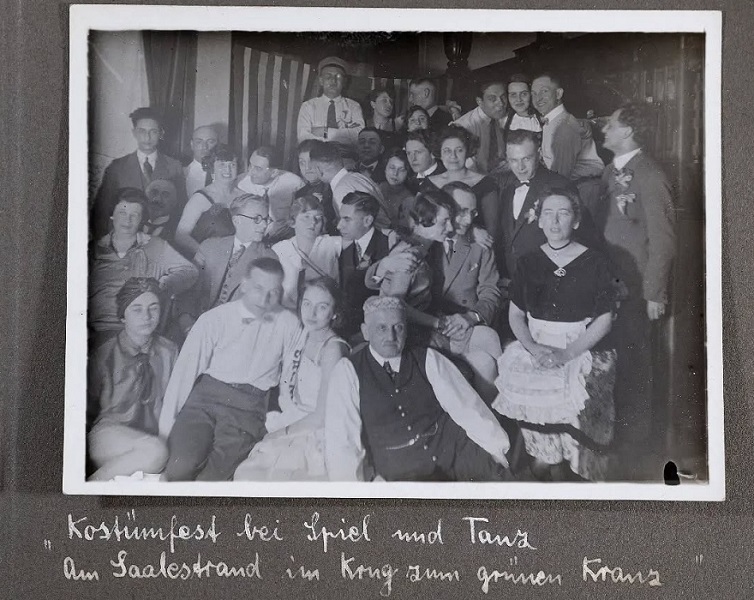

Fasching im Krug zum Grünen Kranze, vermutlich Ende 20er Jahre. Max Mendel Bildmitte vorn, rechts neben ihm sitzend seite Frau Rosalie

Die Inflation nach dem Krieg traf auch Max Mendel und seine Familie. Ihr Vermögen halbierte sich. Doch in den folgenden Jahren florierte die Firma erneut, so dass die gleichberechtigten Gesellschafter Jacob Friedmann und Max Mendel um 1925 ein Firmengrundstück in der Dryanderstraße 14 mit dazugehörigem Wohnhaus in der Lindenstraße 63 (heute Willy-Brandt-Straße) erwarben.

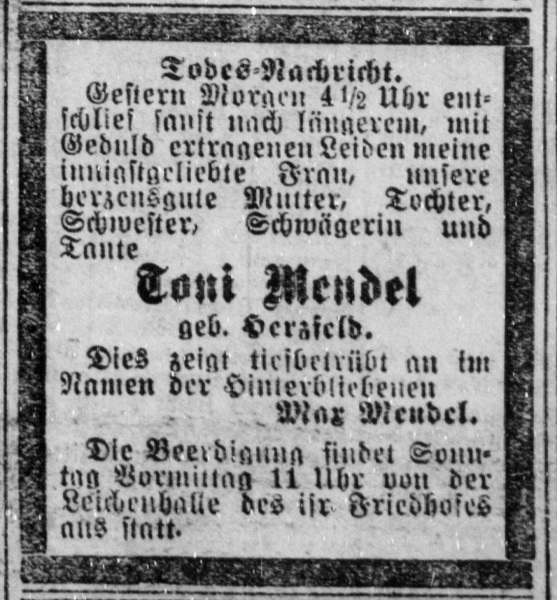

Privat folgten zunächst ruhige Jahre. Sohn Arthur machte seinen Schulabschluss am Reformrealgymnasium (heute Hans-Dietrich-Genscher-Gymnasium) und arbeitete später im Buchhandel. In seiner Freizeit beschäftigte er sich mit Ahnenforschung. Seine Schwester Karola berichtete, dass er in seiner Aktentasche stets ein dickes Buch mit seinen Forschungen zur eigenen Familie mit sich führte. Ebenfalls am Reformrealgymnasium legte auch Sohn Hans 1923 das Abitur ab und begann zunächst in München, später in Berlin Chemie zu studieren. Er wurde Ingenieur und promovierte 1929. Tochter Karola, die von Familie und Freunden Lola genannt wurde, legte 1927 das Abitur an der Städtischen Studienanstalt ab (heute Berufsbildende Schulen V im Weidenplan). Nach der Hochzeit am 2.4.1931 mit Erich Marcus (1896-1975) zog das Paar in die Brucknerstraße 11. Während Karola Hausfrau war, betrieb Erich seit 1923 ein eigenes Geschäft und verkaufte landwirtschaftliche Geräte und Maschinen an die ländliche Kundschaft (→ STOLPERSTEINE für Erich Marcus und seine Familie in der Kirchnerstraße 17).

Arthur Mendel , 20er Jahre

Hans Mendel um 1925

Karola Mendel um 1930

1929 verlor Max Mendel auch Rosalie, seine zweite Frau.

Kurz nach deren Tod ließ er sich auf dem jüdischen Friedhof einen Grabplatz neben ihr reservieren. Max Mendel nahm aktiv am Leben der jüdischen Gemeinde teil. Er gehörte zur Chewra Kadischa - der Beerdigungsbrüderschaft, deren Mitglieder sich ehrenamtlich um die rituelle Bestattung der Gemeindemitglieder kümmern. Außerdem war er Mitglied in der „Vereinigung für das Liberale Judentum“ sowie im „Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens“. Diese Vereine repräsentierten das assimilierte bürgerliche Judentum in Deutschland, das für die Rechte und Gleichberechtigung der Juden in Deutschland eintrat.

Der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten in Deutschland kam Hans Mendel zuvor. Gemeinsam mit seiner Verlobten Miriam Martha de Vries (*1906 in Amsterdam) wanderte er schon 1932 von Berlin in die Niederlande aus. Im Januar 1933 heirateten sie. In der neuen Heimat war es Hans Mendel auch als Jude weiterhin möglich, seinem Beruf als Chemiker nachzugehen. Auch Martha konnte dort ungestört als Tanzpädagogin und Regisseurin arbeiten.

Im Jahr 1938 wurde das Leben für die in Deutschland verbliebenen Familienmitglieder sehr gefährlich.

Zuerst wurde Erich Marcus, Karolas Ehemann, am 25. April verhaftet und in das Konzentrationslager Buchenwald gebracht. Die Verhaftung erfolgte im Zusammenhang mit der „Aktion Arbeitsscheu Reich“ (kurz „ASR“), in der 1938 in mehreren Wellen etwa 10.000 Männer in Konzentrationslager verbracht wurden, darunter überdurchschnittlich viele Juden. Vorgeblich sollte durch die vorbeugende Verhaftung von Menschen mit Vorstrafen und „asozialem“ Verhalten die Kriminalität gesenkt werden. Worum es im Fall von Erich Marcus und vielen anderen augenscheinlich wirklich ging, war der Versuch, die Auswanderung der Personen zu erreichen, um sich dadurch deren Vermögens bemächtigen zu können. Während sich Erich in Haft befand, wurde Karola aus der gemeinsamen Wohnung in der Brucknerstraße ausgewiesen und fand Unterschlupf in der Landwehrstraße 23 bei ihrem Vater. Erich Marcus wurde am 21.5.1938 entlassen mit der mündlichen Auflage, schnell das Land zu verlassen. Er folgte dem und beantragte für Karola und sich ein Visum für die USA. Zur Zahlung der Reichsfluchtsteuer in Höhe von 20.000 Reichsmark (RM) und anderer Abgaben, die dazu führten, dass die Ausreisenden nahezu mittellos das Land verließen, liquidierte er seine Firma. Am 25. März 1939 bestiegen sie ein Schiff von Rotterdam nach New York.

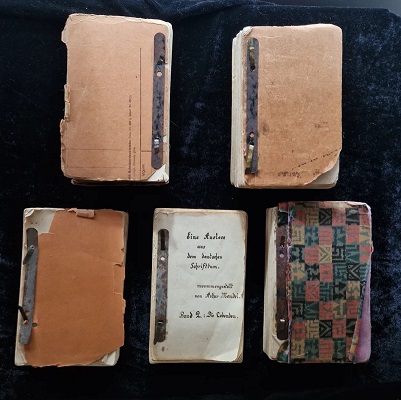

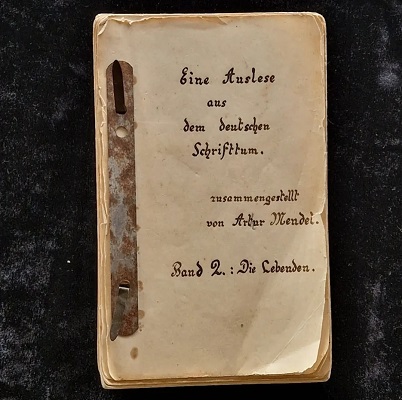

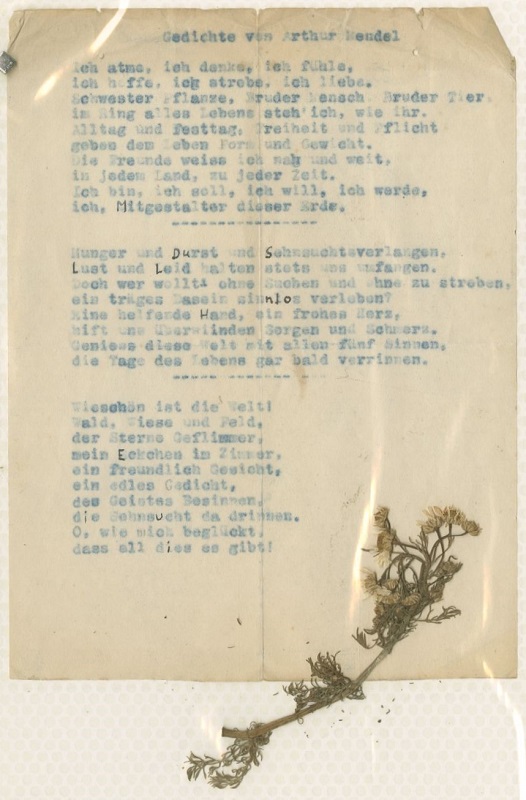

Arthur Mendel wurde im Zuge der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938, wie auch tausende andere jüdische Männer in ganz Deutschland, festgenommen und in das Konzentrationslager Buchenwald gebracht. Am 16. Januar 1939 wurde er unter der Auflage entlassen, Deutschland sofort zu verlassen. Mit Hilfe seines Bruders Hans konnte er in die Niederlande gelangen, obwohl die Grenze zu Deutschland für Flüchtlinge seit Dezember 1938 geschlossen war. Er kam zunächst in einem Flüchtlingslager für Juden in Sluis unter, später im Lager Zeeburgdijk in Amsterdam. Ab Februar 1940 lebte Arthur Mendel im Lager Westerbork. Dieses wurde 1939 als „Zentrales Flüchtlingslager“ für die vielen tausend Juden gebaut, die in die Niederlande geflüchtet waren. Dort erging es Arthur Mendel verhältnismäßig gut. Es gab eine gute Krankenversorgung, die Bewohner durften anfangs das Lager noch verlassen und auch Besuch empfangen. Hans und Martha schickten regelmäßig Pakete an Arthur und auch an Max Mendel in Halle, um sie mit Lebensmitteln zu versorgen. Arthur war zunächst für die Gartenarbeit eingeteilt, was für den einstigen Buchhändler eine ungewohnte und harte Arbeit war. Dabei zog er sich einen Leistenbruch zu und sollte operiert werden. Doch genau am Tag der geplanten Operation, am 10. Mai 1940, überfiel die deutsche Wehrmacht die Niederlande. Nur vier Tage später kapitulierte das Land. Alle nicht dringend notwendigen Operationen wurden nun verschoben. Arthur besorgte sich ein Bruchband und kehrte am 27. Mai 1940 ins Lager zurück, wo er sich wieder freiwillig für die Gartenarbeit meldete. In Westerbork durfte sich Arthur um die Bibliothek des Lagers kümmern. Er lernte dort Holländisch und verfasste eigene Gedichte, die zum Teil bis heute erhalten sind.

Gedicht von Arthur Mendel aus dem Lager Westerbork

In Westerbork lernte Arthur auch die Ärztin Dr. Irma Regina Weinberg (*14.2.1891 in Frankfurt/M) kennen. Beide verliebten sich ineinander. Von Freunden und Familie wurde das Paar als hilfsbereit, „anspruchslos und bescheiden“ beschrieben. Ein Onkel Arthurs schrieb: „Irma hat in Abendkursen ihr Abitur gemacht und gewiss auch das Studiengeld sich erst verdient. Ein interessantes und schönes Mädchen mit schwarz gescheiteltem Haar, [...] intelligent und interessiert, Antialkoholikerin. Sie hatte gemeinsame Praxisräume mit ihrem Bruder in der Altstadt Frankfurts, beide als Nervenärzte und viel Armenpraxis. Sie war bescheiden, klar und energisch“.

Am 17. Februar 1943 heirateten die beiden im Lager. Die Ehe schützte Irma vor der Deportation, da Arthur Mendel den Status eines „alten Lagerinsassen“ hatte, was dem Ehepaar zunächst einen gewissen Schutz vor der Deportation bot. Aber auch Irmas Tätigkeit als Ärztin im Lager brachte dem Ehepaar einige Vorteile wie z.B. die Zuteilung von zusätzlichen Lebensmitteln. Das Ehepaar bewohnte ein eigenes Zimmer in einer kleinen Baracke, die sie sich mit einer anderen Familie teilten. Die Baracke verfügte über Zentralheizung, eine Küche sowie Toilette. Irma und Arthur nahmen öfter Freunde und Verwandte, die nach Westerbork kamen, auf und versorgten sie.

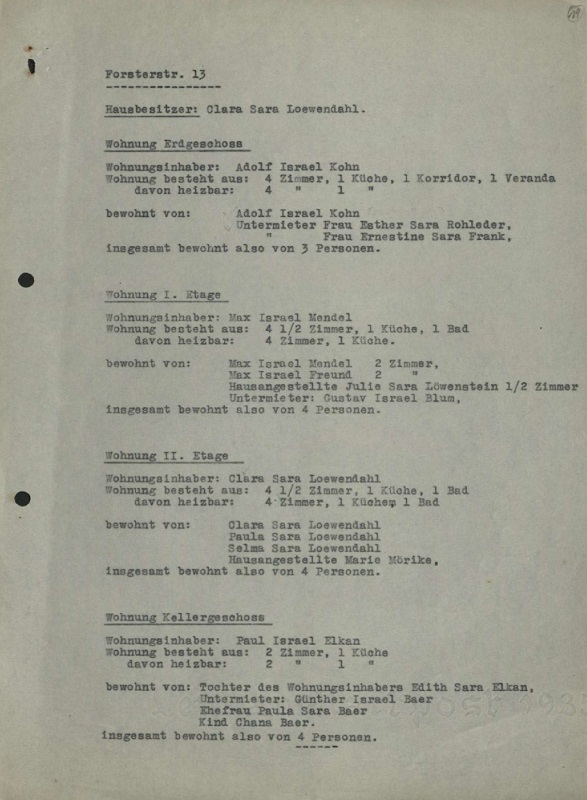

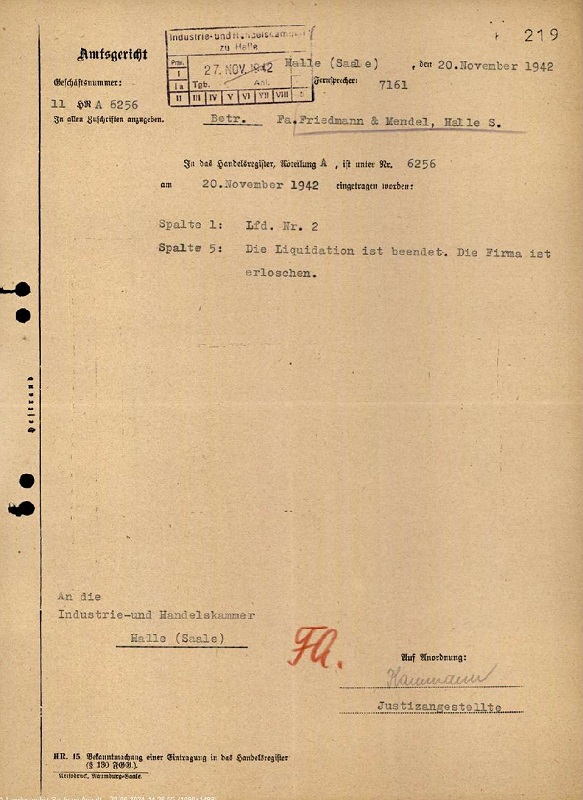

In Halle führten Max Mendel und Jacob Friedmann ihr Geschäft zunächst weiter. Seit 1933 sanken die Einnahmen, dennoch erging es beiden verhältnismäßig gut. 1939 mussten aber auch sie, wie bereits viele andere Juden vor ihnen, ihr Geschäft aufgegeben. Max Mendel und Jacob Friedmann durften die Liquidation selbst durchführen, was für Juden zu dieser Zeit nicht mehr selbstverständlich war. Sie verkauften 1938 das Gewerbegrundstück in der Dryanderstraße/Lindenstraße und lösten die Handelsgesellschaft 1939 auf. 1940 musste Max Mendel aufgrund des „Gesetzes über die Mietverhältnisse mit Juden“ seine Wohnung in der Landwehrstraße 23 aufgeben, wo er 30 Jahre lang gelebt hatte. Denn von nun an durften Juden nicht mehr in einem Haus mit „Ariern“ leben. Er musste mit einigen anderen in ein sogenanntes Judenhaus in der Forsterstraße 13 (-> STOLPERSTEINE Forsterstraße 13) ziehen.

Auflistung der Wohnungen des Judenhauses Forsterstraße 13 samt Bewohner

Noch 1941, als es Juden nicht mehr möglich war, auszuwandern, hatte Max Mendel die Hoffnung nicht aufgegeben, aus Deutschland zu fliehen. Seit Januar 1939 besaß er ein Affidavit, die Bürgschaft eines US-Bürgers, und wartete nur noch auf das Visum. Von New York versuchte auch seine Tochter Karola, die Auswanderung ihres Vaters sowie ihrer Brüder zu erreichen. Vergeblich. Im November 1941 musste Max Mendel in das sogenannte Alten- und Siechenheim auf dem jüdischen Friedhof in der Boelckestraße 24 (heute Dessauer Straße) ziehen. In Wahrheit war es ein Sammellager für die bevorstehenden Deportationen „in den Osten“. Für den Heimplatz musste ein Heimeinkaufsvertrag abgeschlossen werden, der zur Zahlung von 2.000 RM verpflichtete. Zudem war im Voraus ein Pflegegeld für alle Monate bis zum 85. Geburtstag des künftigen Heimbewohners zu zahlen, ungeachtet dessen, ob die Person diesen Zeitpunkt erleben würde oder nicht. Für Max Mendel, der zu diesem Zeitpunkt 70 Jahre alt war, ergab das eine Summe von weiteren 27.000 RM. Doch damit nicht genug. Max Mendel, der bereits einen Großteil seines Hab und Guts verloren hatte, musste immer wieder akribisch Auskunft über seinen restlichen Besitz geben. Von der wenigen Kleidung, die er noch besaß, wurde er im kalten Winter 1942 gezwungen, einen Teil für die Winterhilfe abzugeben. Noch zu dieser Zeit spendete er freiwillig großzügig Geld, z.B. für den Bau des „Alten- und Siechenheims“, übernahm Schulpatenschaften und ermöglichte damit jungen Gemeindemitgliedern eine Ausbildung. Außerdem gab er Englischunterricht für diejenigen, die sich um Ausreise bemühten.

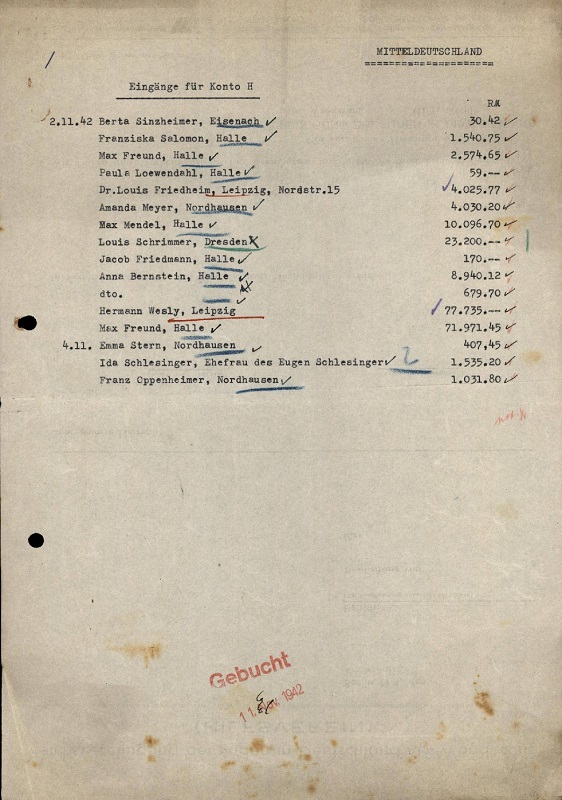

Als Max Mendel am 19. September 1942 nach Theresienstadt deportiert wurde, musste er zuletzt noch Reichsfluchtsteuer in Höhe von 9.500 RM zahlen. Diese Zahlung fiel an, wenn jemand seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt – ob freiwillig oder nicht. Der allerletzte Rest seines Vermögens von etwa 2.000 RM ging als „Spende“ an die zu diesem Zeitpunkt bereits unter staatlicher Kontrolle stehende Reichsvereinigung der Juden in Deutschland. Die bürokratische Abwicklung des Raubs an Max Mendels Eigentum endete erst nach seinem Tod. Er starb am 10. Oktober 1942 in Theresienstadt an einem Herzschlag.

Eine Verwandte, die Max Mendel kurz vor seiner Abreise nach Theresienstadt noch einmal besucht hatte, berichtete nach dem Krieg, dass er glaubte, dort eine bessere Unterbringung vorzufinden. Viele der Deportierten hofften auf ein besseres Leben, so wie es ihnen im Vorfeld versprochen worden war. Angekommen in Theresienstadt wurden sie mit der Realität eines Konzentrationslagers konfrontiert, was viele nicht verkrafteten. Sie fanden u.a. überfüllte Unterkünfte, Mangel an Nahrung, schlechte hygienische Bedingungen bei unzureichender medizinischer Versorgung vor. Diese Lebensbedingungen führten zu hohen Todeszahlen unter den Bewohnern.

Zahlungseingänge auf dem Konto der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland. Zu diesem Zeitpunkt war Max Mendel bereits tot.

Eintrag beim Amtsgericht Halle zum Ende der Liquidation des Geschäfts Friedmann & Mendel. Max Mendel war zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Jacob Friedmann war mit dem gleichen Trabsport nach Theresienstadt gekommen und starb dort am 18.2.1943.

Im Lager Westerbork entging Arthur einer Welle von Abtransporten im Jahr 1942 nur dadurch, dass er krank wurde und ins Krankenhaus kam. Bei seiner Entlassung waren bereits so viele Lagerbewohner weggebracht worden, dass die verbliebenen Bewohner dringend als Arbeiter gebraucht wurden. Irma und Arthur bemühten sich um ihre Ausreise und erhielten sogar Pässe aus San Salvador. Doch sie zögerten. Im Januar 1944 wollten sie mit auf einen Transport in das Konzentrationslager Bergen-Belsen gehen, der nur für Besitzer eines Einwanderungszertifikats nach Palästina bestimmt war. Durch das Tragen des Gepäcks zum Zug bekam Arthur starke Schmerzen. Schuld war sein früherer Leistenbruch. Nun musste er operiert werden. Nur die Bücher von Arthur und Irma kamen in Bergen-Belsen an.

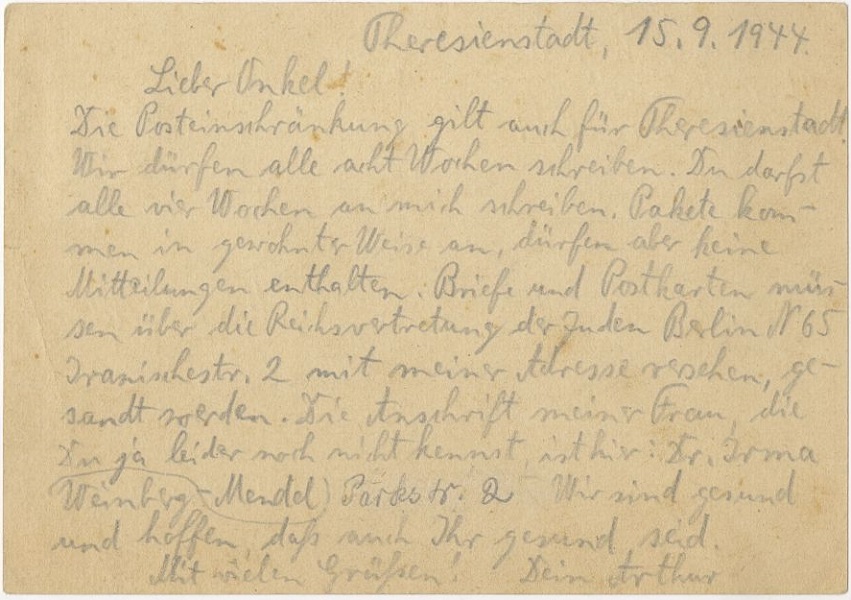

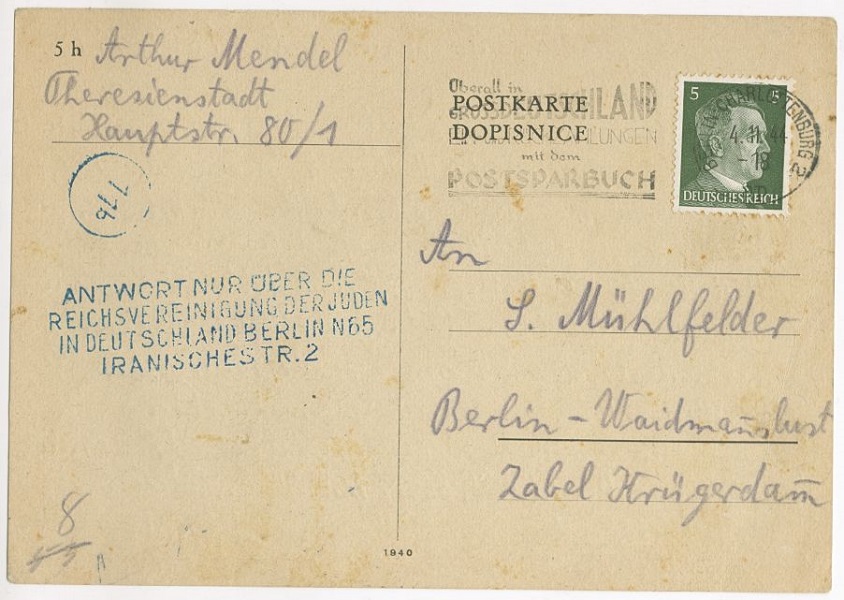

Am 4. September 1944 – es war einer der letzten Transporte aus Westerbork – mussten Arthur und Irma das Lager dann doch verlassen. Sie wurden nach Theresienstadt deportiert. Von dort schrieb Arthur am 15. September eine Postkarte an einen Onkel in Berlin. Es sollte die letzte Nachricht von Arthur sein. Am 29. September 1944 wurde Arthur Mendel auf Transport nach Auschwitz geschickt, seine Frau Irma wollte ihm folgen und meldete sich freiwillig für den Transport am 1. Oktober 1944 nach Auschwitz. Dort verliert sich ihre Spur.

Letzte Postkarte von Arthur Mendel aus Theresienstadt vom 15.9.1944

Was mit Max und Arthur Mendel geschah, erfuhren Karola und Hans erst nach Kriegsende.

In New York bestritt Karola ihren Lebensunterhalt als Dienstmädchen bei einer wohlsituierten Familie. Ihr Mann Erich verdingte sich als Chauffeur und Butler. Zwar konnte das Paar weite Teile ihres Hausstands mit in die USA nehmen, jedoch wohnten sie in New York beengt in einem Zimmer, anfangs sogar noch mit Erichs Bruder Siegfried, der bereits 1938 aus Halle nach New York geflohen war.

Die Umstellung der Lebensverhältnisse war schwierig und die Ehe zerbrach. Nach etwa einem Jahr in Amerika trennte sich Karola von ihrem Mann und wechselte als Köchin zu einer anderen Familie. Die formale Scheidung erfolgte 1946 nach der Einbürgerung beider in die USA.

Karola ging vielen Beschäftigungen nach, immer in dem Wunsch, den Menschen, die für sie in den USA gebürgt hatten, nicht finanziell zur Last zu fallen. Sie arbeitete u.a. als Aushilfe in einem Restaurant, als Schneiderin und Büroangestellte. 1942 absolvierte sie eine Ausbildung zur Zahntechnikerin. Zur Finanzierung lebte sie bei einer Familie, deren Kleinkind sie an sechs Abenden in der Woche hütete. Sie fand Arbeit in einem Labor für Zahnersatz, das sich am berühmten New Yorker Times Square befand. Hier erlebte Karola die außergewöhnlich große Feier anlässlich des Sieges der Alliierten über Deutschland hautnah mit.

Im Dezember 1946 heiratete Karola Frank A. Sanders (1909-1993), dessen früherer Name in Deutschland Frank Anton Salomon war. Er stammte aus Nürnberg und war als deutscher Jude nach Belgien geflohen. Dort wurde er nach dem deutschen Überfall in verschiedenen französischen Lagern, u.a. in Gurs, interniert. Im Juni 1941 gelang es ihm, von Marseille über Trinidad nach New York zu entkommen. Seinen Lebensunterhalt verdiente er zunächst als Büroangestellter, dann - nach Ausbildung als Broker - an der Börse. Später wurde er Rechtsanwalt, war vor dem US Supreme Court zugelassen und leitete die Steuerbehörde im Staat New York. Auch diese Ehe blieb kinderlos, was Karola zeitlebens großen Kummer bereitete. Sie starb 2002 in New York. Im Jahr 1992 hatte sie ihre Geburtsstadt Halle noch einmal im Rahmen einer offiziellen Einladung der Stadt an frühere jüdische Einwohner besucht.

Mit dem Überfall der Deutschen auf die Niederlande 1940 veränderte sich auch die Situation von Hans und Martha Mendel. Martha musste ihre Tanz- und Gymnastikschule schließen, während Hans mit Hilfe von Freunden zunächst weiterarbeiten konnte. Als auch das nicht mehr möglich war, erhielt er weiterhin eine monatliche Unterstützung von seinem früheren Arbeitsgeber. Mit dieser und der Hilfe von Freunden, Kollegen, Schülern und vielen anderen überlebte das jüdische Ehepaar die Zeit untergetaucht und mit falschen Papieren. Im Januar 1943 sollten sie deportiert werden. Sie versteckten sich und überstanden drei Razzien, vor denen Freunde sie im Vorfeld gewarnt hatten. Hans verließ das Haus nicht, nur Martha, die als gebürtige Niederländerin keinen deutschen Akzent besaß, wagte sich ab und an nach draußen.

Nach dem Krieg bekamen Hans und Martha zwei Kinder. Doch Martha erkrankte schwer und starb 1952. Den Umzug der Familie nach Indonesien im selben Jahr erlebte sie nicht mehr. Dort heiratete Hans Mendel 1954 erneut. Mit Mary Roessel (1916-2000) bekam er zwei weitere Kinder. 1955 kehrte die Familie in die Niederlande zurück, wo Hans Mendel 1987 starb.

Sowohl während des Krieges als auch danach hielten Hans und Karola stets – vor allem postalischen - Kontakt zu Familie und zu Freunden. Sie versuchten herauszufinden, was mit Max und Arthur Mendel sowie mit weiteren Familienmitgliedern und Freunden geschehen war. Soweit es aus dem Ausland während der DDR möglich war, kümmerten sie sich auch um die Pflege der Gräber von Familienmitgliedern, leider nicht an allen Orten mit Erfolg.

Die Familie bemühte sich jahrzehntelang auf verschiedenen Wegen um Wiedergutmachung und die Rückgabe des Firmengrundstücks von Max Mendel. Dies gelang im Jahr 2019.

- Blick auf den Riebeckplatz in westliche Richtung. Links hinten der Eingang zur Landwehrstraße, um 1930

- Riebeckplatz 8. Die Rückseite des Wohnhauses der Familie Mendel, Landwehrstraße 23 befand sich etwa am Eingang zur heutigen Nummer 8.

- Saale-Zeitung, 14.5.1901

- Saale-Zeitung, 14.5.1901

- Postkarte mit Foto aus dem Familienurlaub in Binz, 1911 Arthur ganz links, Max und Rosalie Mendel in der Mitte mit Hans und Karola

- Verplichtender Antrag von Karola Marcus beim Standesamt Halle zum Führen des Zusatznamens „Sara“

- Auflösung des Geschäfts Friedmann & Mendel, Saale-Zeitung vom 2.6.1939

- Arthur Mendels Schriften und Tagebücher aus dem Lager Westerbork

- Karola mit Ehemann Frank Sanders in New York, vermutlich 60er Jahre

- Erinnerungsalbum an Karolas Ausbildungszeit in New York

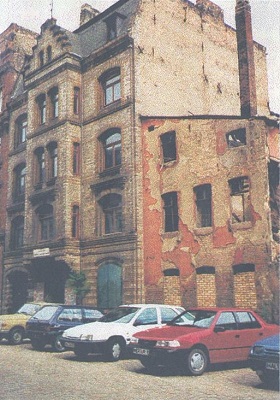

- Dryanderstraße 14 im Zustand der 90er Jahre.

Quellen und weiterführende Informationen:

Nachfahren der Familie Mendel: Bruno und Michael Mendel in Holland, Gideon und Elia Mendel in London

Stadtarchiv Halle, insbesondere Nachlass Gudrun Goeseke und Nachlass Volkhard Winkelmann

Archiv Centrum Judaicum Berlin

Arolsen Archives

Gedenkbuch der Stadt Halle (Saale)

Eintrag für Arthur Mendel

Eintrag für Max Mendel

Internetseite über die jüdische Geschichte in Arnstadt mit Beitrag über die Familie Mendel, die von dort stammte: Jüdisches Leben in Thüringen

Institut Theresienstädter Initiative: www.holocaust.cz/de

Eintrag für Arthur Mendels Frau Irma Mendel geb. Weinberg bei Joods Monument, einem Online Gedenkbuch für verfolgte und ermordete Holocaustopfer aus den Niederlanden:

https://www.joodsmonument.nl/en/page/612420/irma-regina-mendel-weinberg