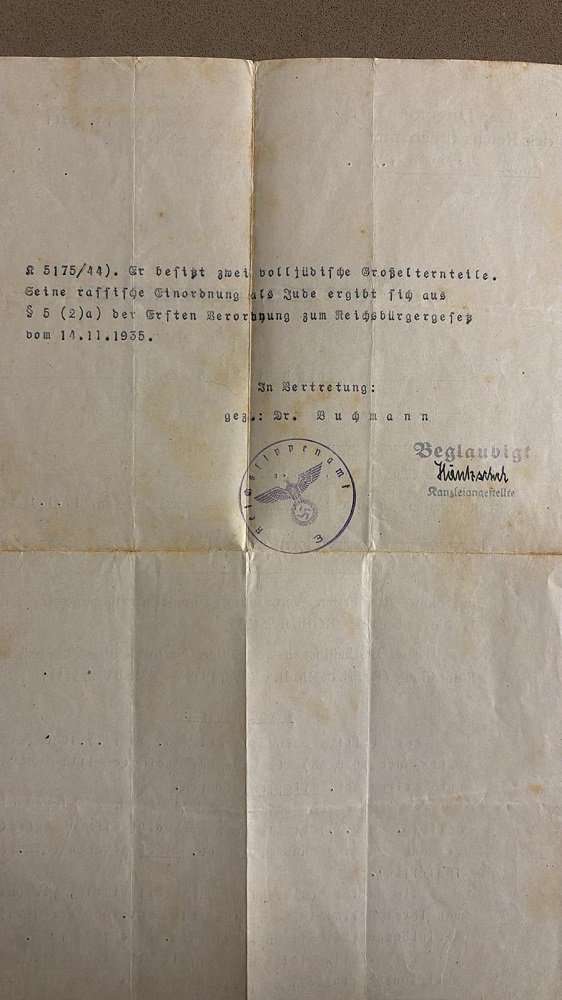

Adolf-von-Harnack-Straße 18

(ehemals Blumenthalstraße)

Hier wohnten

Paul Bauchwitz und seine Frau Regina Bauchwitz geb. Meyer

sowie Willy Katz und seine Frau Gertrud Katz geb. Ellefsen mit ihren Kindern Ruth und Manfred Katz

Paul Bauchwitz, geboren am 25. November 1876 in Sangerhausen, hatte als deutscher Soldat am Ersten Weltkrieg teilgenommen. Seine Ehefrau Regine geb. Meyer stammte aus Pommern, wo sie am 7. April 1888 in Labenz (Łebieniec) das Licht der Welt erblickte.

Das Ehepaar Bauchwitz betrieb einen Textilgroßhandel am Hansering 9/10, doch die Terrorgesetze der Nazis raubten der Familie ihren Besitz. Paul Bauchwitz musste fortan Zwangsarbeit, u. a. im Tiefbau, verrichten. Am 1. Juni 1942 wurden der 65-Jährige und seine 54-jährige Ehefrau mit 153 weiteren Juden von Halle in das Vernichtungslager Sobibor bei Lublin deportiert und dort am 3. Juni 1942 ermordet.

Ihre beiden Kinder, Peter Siegbert Bauchwitz (*1920) und Rita Molony (*1921), konnten aus Deutschland flüchten und wanderten in die USA aus. Pauls Bruder, Kurt Bauchwitz, war im selben Transport wie Paul und Regine Bauchwitz (→ STOLPERSTEIN Große Ulrichstraße 2). Schwägerin Elsa Bauchwitz hatte sich vor der Deportation das Leben genommen (→ STOLPERSTEIN Halberstädter Straße 13). Drei weitere Geschwister von Paul und Kurt Bauchwitz starben in Konzentrationslagern, lediglich einem Bruder, Walter Bauchwitz, gelang die Flucht in die Dominikanische Republik.

Im selben Haus wohnte Familie Katz.

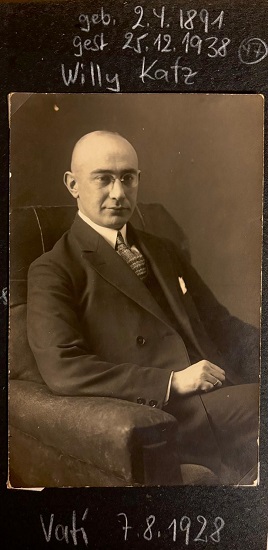

Am 2. April 1891 kam Willy Katz in Halle zur Welt. Er war das fünfte der sechs Kinder von Hermann Zwi Katz (1856-1916) und seiner Ehefrau Bertha Bliml geb. Sichel (1856-1917). Drei seiner Geschwister starben im Kindesalter, ein weiterer Bruder fiel im Ersten Weltkrieg. Auch Willy Katz hatte sich freiwillig als deutscher Soldat gemeldet, erhielt mehrere Auszeichnungen für Tapferkeit und erlitt bei der Artillerie einen beidseitigen Hörschaden.

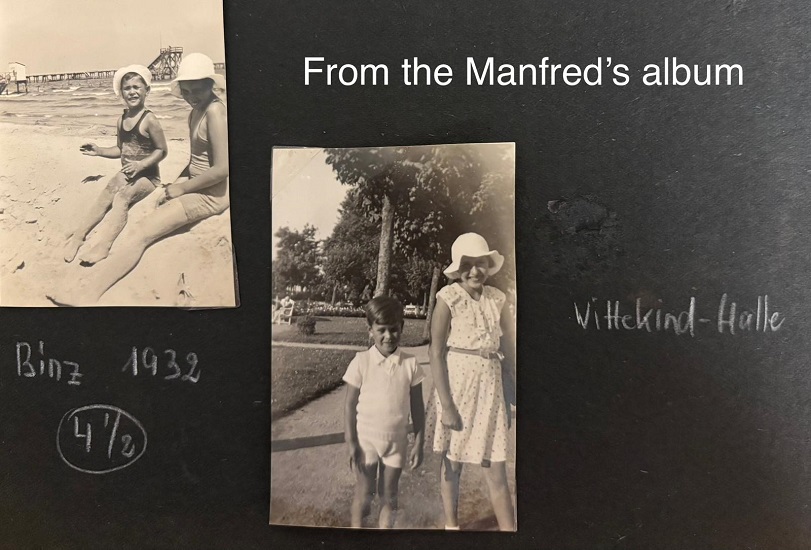

1920 heiratete Willy Katz Gertrud Ellefsen (*1892 in Halle). Willy, der seinen Lebensunterhalt als Versicherungsagent verdiente, kam aus einer jüdischen Familie. Gertruds Familie war evangelisch. Aus Liebe trat Gertrud vor der Hochzeit zum Judentum über. Gegenüber Johannes Hamel, einem Pfarrer aus Halle, der Gertrud Katz und ihre Kinder 1943 kennengelernt hatte, habe sie gesagt: „Und so wollte ich Jüdin werden, es war mir so schrecklich, in punkto Religion nicht mit meinem Mann einig zu sein. Er freute sich über meinen Entschluß.“

Gertruds Vater Conrad Nicolai Ellefsen (1865-1910) stammte aus Norwegen, ihre Mutter Therese geb. Werner kam aus Thaldorf/Saalekreis. Gertrud war die älteste von fünf Geschwistern. Als sie zehn Jahre alt war, starb ihre Mutter. Der Vater heiratete erneut, aber nach nur anderthalb Jahren Ehe starb auch die zweite Frau des Vaters. Er heiratet 1908 noch ein weiteres mal. Zwei Jahre später, 1910, starb Conrad Ellefsen. Seine dritte Ehefrau war nun allein für die Kinder verantwortlich und Gertrud wurde nach Kuba geschickt.

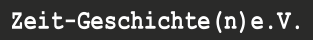

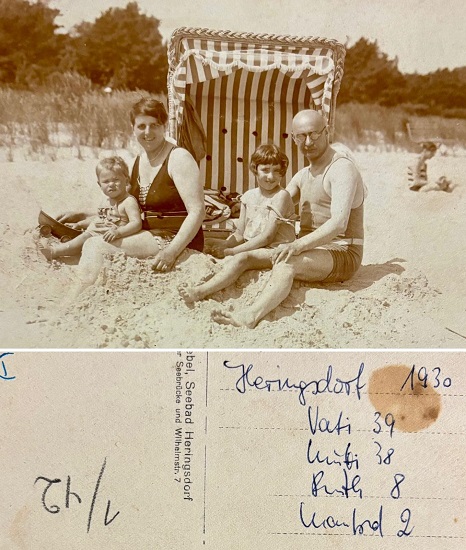

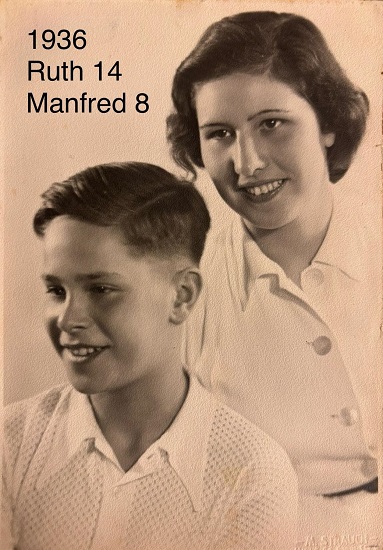

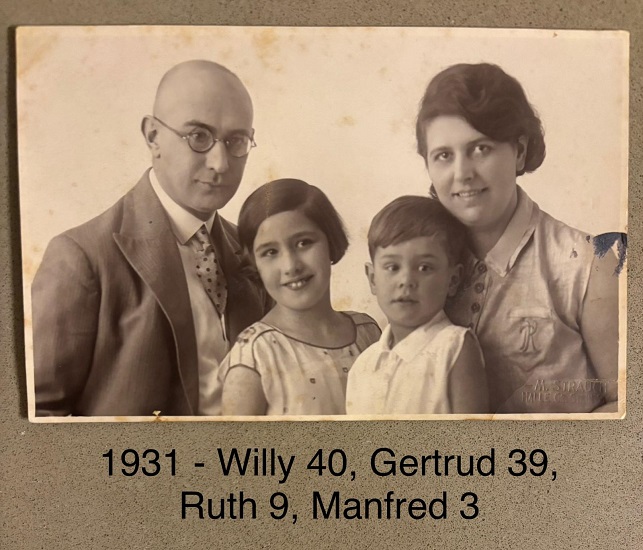

Zurück in Halle wollte Gertrud mit Willy Katz nun eine eigene Familie gründen. Die beiden Kinder Ruth (*9.2.1922) und Manfred (*17.1.1928) machten das Glück perfekt. In einem Bericht über sein Leben in Halle schrieb Manfred Katz später: „Ich erinnere mich an eine normale, glückliche und wohl behütete Kindheit. […] Meine Eltern gingen mit uns […] viel spazieren. An der Saale, auf der Peißnitz, in der Heide. […] Wir lebten in gut bürgerlichen Verhältnissen.“

Zunächst wohnte die Familie in der Barfüßerstraße/Ecke Schulstraße. „Mit ca. 7 Jahren zogen wir um in die Blumenthalstraße (heute Adolf-von-Harnack-Straße) am Reileck. Ich liebte die Wege um die Pauluskirche. Von dort gingen wir oft nach Bad Wittekind, dies hatte auch einen schönen Spielplatz. Direkt neben dem Zoo, den wir auch öfters besuchten“, berichtete Manfred Katz.

Ruth Katz besuchte nach der Grundschule das Städtische Lyzeum (heute Berufsbildende Schulen V, Universitätsring). Ihr Plan war es, das Abitur abzulegen, um Medizin zu studieren. Manfred Katz ging zunächst auf die Hermannschule (heute Neumarktschule) und wechselte dann auf das Stadtgymnasium (heute IGS Am Steintor).

Die Familie gehörte zwar zur jüdischen Gemeinde, dennoch, so schreibt Manfred Katz, „waren [sie] nicht fromm, doch zu den Feiertagen besuchten wir die Synagoge in der Kleinen Brauhausstraße. Dies war immer ein Erlebnis, denn wir Kinder wurden vorher neu ‚ausgestattet‘. Die Gebete selbst langweilten mich als Kind, denn ich musste artig neben meinem Vater sitzen. Doch das ganze Drum und Dran, wie Chor und Orgelmusik, fand ich schön, da man im Laufe der Jahre die Melodien schon kannte.“

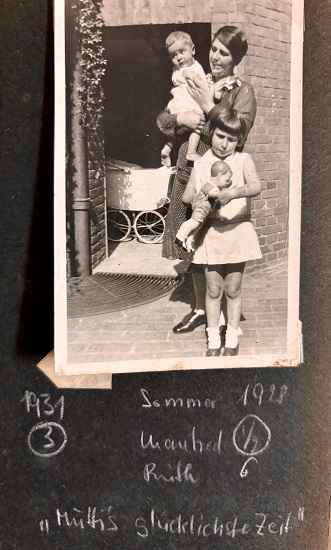

Sommer 1928

Manfreds Einschulung

Ab 1933 bekam die Familie zunehmend Ausgrenzung und Diskriminierung zu spüren. Im Bericht von Manfred Katz heißt es: „langsam spürte ich […], dass etwas zwischen meiner Umwelt und mir nicht stimmte. Keiner meiner Klassenkameraden war bereit, mit mir nach der Schule zu spielen. So hatte ich nie Freunde. Öfters wurde ich mit ‚Jude‘ beschimpft. Seltener wurden mir auf der Straße, wenn ich allein ging, ‚Beine gestellt‘, so dass ich hinfiel, oder ich wurde ab und zu von anderen Jungen geschlagen und mit ‚Sau Jude‘ beschimpft.“

Weiter heißt es: „Ich merkte, dass meine Eltern sehr besorgt wurden. Ich hörte, dass diese und jene jüdische Familie ausgewandert ist. Der jüdische Bekanntenkreis meiner Eltern verkleinerte sich laufend.“

Es war Gertrud, die die Gefahr erkannte und die Familie zum Auswandern bewegen wollte. Doch Willy Katz „konnte die ‚Neue Zeit‘ nicht verstehen und begreifen. Gestern noch ein gut angesehener Bürger, welcher sich nie etwas zu Schulden kommen lassen hatte, und dann plötzlich Angehöriger einer ‚minderwertigen Rasse‘, welche aus Deutschland rausgeschmissen wurde, diskriminiert oder später vernichtet wurde“, schrieb Manfred Katz über seinen Vater.

Im Zuge der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurde Willy Katz verhaftet und in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht. Sein Sohn erinnerte sich: „Am 10.11.1938 hörte ich durch meine Eltern, dass unsere Synagoge angesteckt wurde und in der Nacht abgebrannt ist. Doch ich wurde in die Schule geschickt. Als ich mittags nach Hause kam, begegnete ich auf der Treppe meinem Vater in Begleitung zweier Männer in Zivil (Gestapo), der eine hielt unter dem Arm unser neues Blaupunkt-Radio. Ich fragte meinen Vater: ‚Vati, wo gehst Du hin?‘ Er antwortete ‚Ich muss verreisen.‘ Ich wollte ihm einen Abschiedskuss geben, doch ich wurde von den Männern weggestoßen. Als ich in unsere Wohnung kam, traf ich meine Mutter und Schwester weinend an. Sie erklärten mir, dass man Vati verhaftet hat.“

Einen Monat später, am 16. Dezember, wurde Willy Katz entlassen. Gertrud Katz schrieb später in einem Brief: „er war schrecklich elend geworden, hatte 25-30 Pfund abgenommen“. Er war „sehr schwach und stark erkältet […]. Am Heiligabend gefiel er mir gar nicht und ich schickte zu einem Freund von uns welcher auch Arzt war […]. Dieser erkannte gleich, daß es eine Lungenentzündung war und das Herz sehr schwach sei. Um 1/2 6 Uhr brachten wir unseren Vati ins Krankenhaus, dort halfen aber gar keine Spritzen mehr und er kämpfte von 6 Uhr bis früh 20 nach 7 Uhr.“

Willy Katz starb am 25. Dezember 1938 an den Folgen seiner Haft. Sein Grab befindet sich auf dem jüdischen Friedhof in der Humboldtstraße.

Wohnhaus von Familie Katz in der Adolf-von-Harnack-Straße 18

Gertrud Katz versuchte nun umso mehr, sich und ihre Kinder sicher aus Deutschland herauszubekommen. Sie besorgte Affidavits (Bürgschaften) für Australien und die USA, doch auf die Visa warteten sie vergeblich.

Nachdem Ruth Katz 1937 die Schule verlassen musste, besuchte sie eine Haushaltungsschule im Jüdischen Erholungsheim Lehnitz bei Berlin. Mit diesem Heim bot die jüdische Gemeinde Berlins ab 1934 einen Ort der Sozial- und Bildungsarbeit für Juden in Deutschland an. Denn nachdem die jüdische Bevölkerung zunehmend ausgegrenzt, diskriminiert und entrechtet wurde, fand sie nur noch Unterstützung an solchen Orten der jüdischen Selbsthilfe. In Lehnitz konnten junge Menschen eine Ausbildung absolvieren und damit die Chancen auf Auswanderung erhöhen.

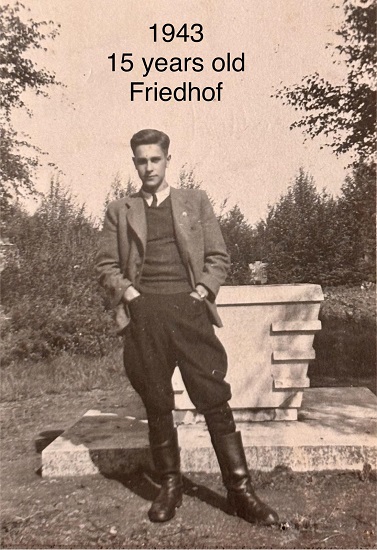

Auch der 12jährige Manfred Katz verließ Halle, um die Israelitische Gartenbauschule Ahlem bei Hannover zu besuchen – ebenfalls eine jüdische Einrichtung der Selbsthilfe. Denn ab 1938 war es Juden nicht mehr erlaubt, staatliche Schulen zu besuchen und eine eigenständige, vollwertige jüdische Schule gab es in Halle nicht. Ahlem bot den Jugendlichen einen relativ geschützten Ort. Hier erhielten sie eine Ausbildung, die hauptsächlich auf die Auswanderung nach Israel ausgerichtet war. Manfred Katz schreibt darüber: „Er waren schwere Wochen für mich, bis ich mich dort akklimatisierte. Zuviel Leid war auf mich in kurzer Zeit hereingebrochen, und ich hatte Sehnsucht nach Hause. War ich doch noch nie vom Elternhaus getrennt worden. Doch langsam passte ich mich der neuen Umgebung an. Nun war ich unter Jugendlichen mit gleichem Schicksal. Auf einmal hatte ich Freunde und Spielkameraden. Laufend kam neuer Zuwachs, Kinder, denen es fast genauso ging wie mir.“

Mindestens ein weiteres Kind aus Halle traf Manfred in Ahlem, den gleichaltrigen Hans Cohn (STOLPERSTEIN Hansering 2), beider Eltern waren in Halle eng befreundet gewesen.

Doch die Schule wurde 1942 durch die Nazis geschlossen. Für den jungen Manfred brach eine Welt zusammen. Aber seiner Mutter, „welche den Judenstern nicht tragen musste, da sie zwar jüdischen Glaubens war, doch 'arisches' Blut hatte, gelang es bei der Gestapo in Halle für mich eine polizeiliche Genehmigung zu erhalten, welche es mir erlaubte, täglich mit der Eisenbahn nach Leipzig zu fahren, um dort in der jüdischen Schule weiter zu lernen“, schildert Manfred Katz. Nach dem Abschluss der 8. Klasse mit 14 Jahren – Juden war zu dieser Zeit kein höherer Schulabschluss erlaubt – musste er Zwangsarbeit auf dem jüdischen Friedhof in der Boelckestraße 24 (heute Dessauer Straße) leisten. Manfred Katz wurde „als Totengräber, Gartenarbeiter und Gelegenheitsarbeiter für alle anfallenden Dienste des Grundstücks verpflichtet, denn einen Beruf zu lernen war mir versagt. Das Gräber Ausschaufeln war mir immer unheimlich. Im Gebäude wurde ein Altersheim eingerichtet sowie ein Auffangplatz für Juden der Umgebung von Halle, welche ihre Wohnungen verlassen mussten. Von hier aus wurden laufend Leute deportiert nach Polen und Theresienstadt. Einige Leute begingen vor dem Abtransport Selbstmord und diese wurden von uns begraben.“

In dem sogenannten „Alten- und Siechenheim“ arbeitete zuletzt auch Manfreds Schwester Ruth Katz. Nach ihrer Ausbildung in Lehnitz war sie ab Mai 1938 zunächst in der Israelitischen Kinderheilstätte in Bad Kissingen tätig gewesen. Nach vier Monaten kehrte sie nach Halle zurück. Da es ihr Wunsch gewesen war, Medizin zu studieren, was ihr als Jüdin verwehrt war, versuchte sie dennoch in dieser Richtung zu arbeiten. Zunächst konnte sie 1939 für ein paar Monate im Labor des Jüdischen Krankenhauses in Leipzig arbeiten, bis es durch die Nazis geschlossen wurde. Danach besuchte sie die jüdische Private Chemieschule in Berlin, bis auch diese 1941 geschlossen wurde, und arbeitete währenddessen im Labor der jüdischen Privat-Klinik Wilmersdorf. In Halle durfte sie „als Sternträgerin […] nur untergeordnete und schwere Arbeit verrichten, sowie Gelegenheitsarbeiten wie Schneeschippen, Straße kehren, Gartenarbeit etc.“.

1943 beschlagnahmten die Nazis die Wohnung der Familie in der Adolf-von-Harnack-Straße. Sie mussten in ein sogenanntes Judenhaus in der Germarstraße 12 ziehen. Dort befand sich seit 1927 der Sitz der jüdischen Gemeinde.

In seinem Bericht gibt Manfred Katz einen Einblick in diese Jahre als Jude: „So durften wir u.a. nicht zum Friseur, meine Mutti schnitt mir daraufhin die Haare. Alle unsere Wollsachen mussten wir abgeben für die 'deutsche Winterhilfe'. An Lebensmittelkarten erhielten wir nur die Hälfte der normalen Ration. Auf diesen Karten war auf jedem Abschnitt in roter Farbe das Wort 'Jude' gedruckt, so dass es schwer war, ein Geschäft zu finden, welches bereit war, uns überhaupt zu verkaufen. Doch durch laufende Unterstützung der Geschwister meiner Mutter brauchten wir nicht zu hungern.“

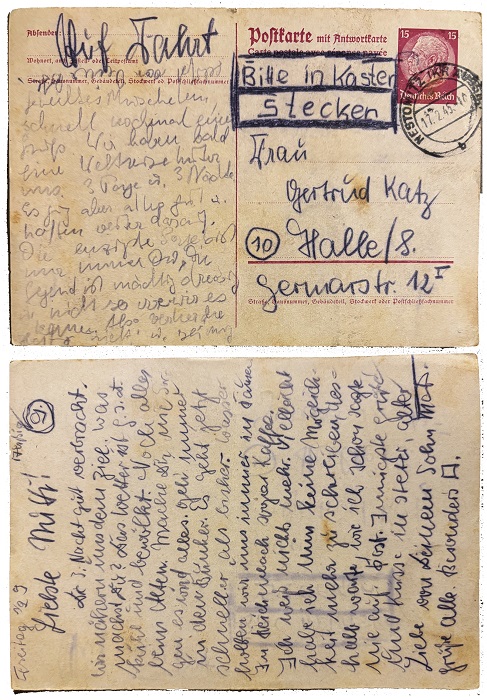

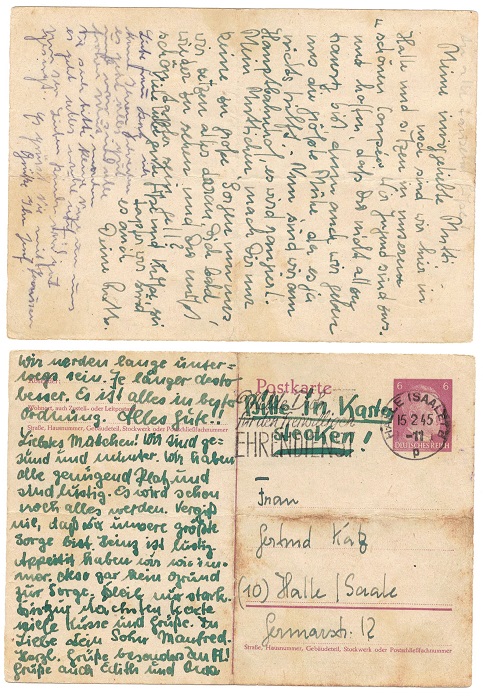

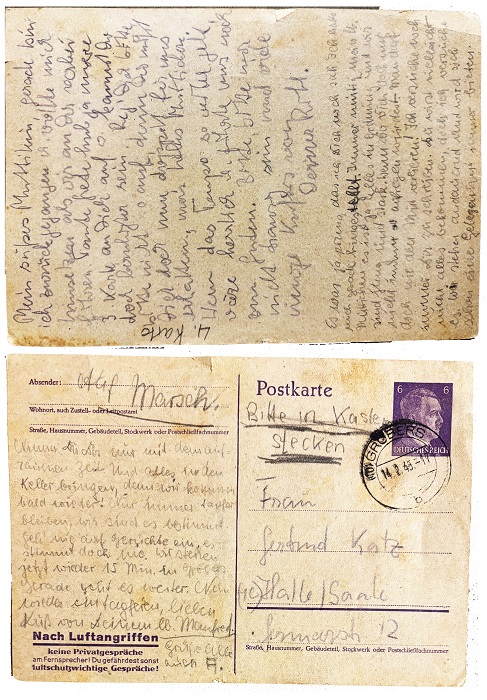

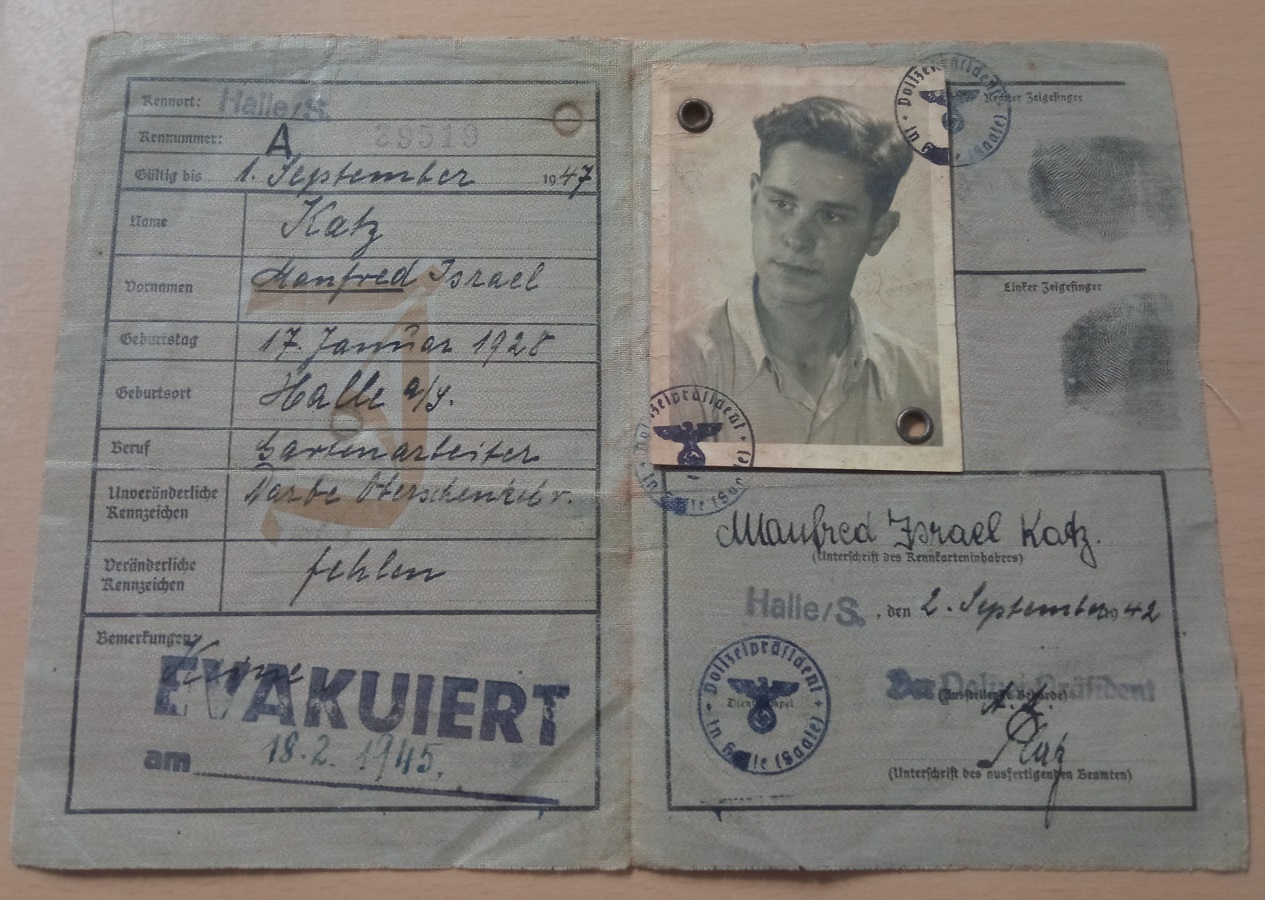

Kurz vor Ende des Krieges, am 14. Februar 1945, wurden Ruth und Manfred Katz „sowie der letzte Rest der noch verbliebenen Juden, bei denen es sich um den jüdischen Teil von 'Mischehen' handelte, sowie 'Geltungsjuden' (Mischlinge jüdischen Glaubens), nach Theresienstadt deportiert.“ Weiter schreibt Manfred: „Meine Mutti verlangte, mit uns zusammen deportiert zu werden, doch die Gestapo genehmigte dies nicht. Nach unserer Verladung in Güterwagen, während des Rangierens im Güterbahnhof, sah ich noch einmal meine Mutti durch die Luftluke, wie sie von der SS weinend, mit Maschinengewehren zurückgestoßen wurde, denn sie hatte unseren Waggon erkannt.“ Der Zug sollte ursprünglich über Dresden gehen, doch aufgrund der alliierten Luftangriffe wurde er einen Tag in Leipzig festgehalten und kam erst am 18. Februar über eine andere Strecke an.

Über sein Leben in Theresienstadt schreibt Manfred Katz: „In Theresienstadt arbeitete ich täglich 12 Stunden im Arbeitseinsatz im Tiefbau. Durch ungenügende Ernährung und harte Arbeit magerte ich schnell ab und verfiel an Kräften. Es war eine der Höllen auf Erden.“ Ruth Katz musste in der Glimmerspalterei arbeiten, eine Arbeit, für die ausschließlich Frauen vorgesehen waren.

Kennkarte von Manfred Katz mit dem Stempel "EVAKUIERT" - nach Theresienstadt

Gelber Judenstern von Manfred Katz

Ruth und Manfred überlebten das Lager und kehrten am 9. Juni 1945 – genau einen Monat nach der Befreiung Theresienstadts - nach Halle zurück. Die Ankunft war zunächst mit einem Schrecken verbunden: „Nachdem wir von der Magdeburger Straße in die Germarstraße einbogen, standen wir vor einer ausgebrannten Ruine. Das Haus war von einem 'Volltreffer' (gemeint ist eine Bombe) erwischt und unser ganzer Wohnungsbesitz wurde verbrannt. Zum Glück übernachtete meine Mutti in dieser Nacht bei ihrem Bruder, so dass ihr nichts geschah. An der verrußten Außenmauer stand mit Kreide geschrieben: Katz, Harz 11. Dort gab es dann das langersehnte Wiedersehen mit meiner Mutter. So begann für uns eine 'Wiedergeburt'.“

Ruth Katz arbeitete danach im Hygienischen Institut der Universitätsklinik, während Manfred Katz eine Lehre als Kraftwagenmechaniker bei Daimler-Benz in der Berliner Straße begann und die Städtische Gewerbliche Berufsschule besuchte. 1946 zog die Familie nach Berlin in den amerikanischen Sektor. Ruth Katz arbeitete dort zwei Jahre für das American Joint Distribution Committee, einer jüdischen Hilfsorganisation, bevor sie für ein halbes Jahr in die Schweiz ging. Manfred Katz war als Dolmetscher bei den Amerikanern tätig.

1948 wanderte die Familie nach Israel aus. Über seine Mutter schreibt Manfred Katz: „sie [war mir] mit ihrer Liebe, Güte und Tapferkeit in schweren Zeiten, mein Leben lang ein Vorbild [...]. Meine Schwester und ich bemühten uns immer, meiner Mutter das Leben so angenehm als möglich zu gestalten. Sie starb 1982 im Alter von neunzig Jahren.“

In Israel konnte Gertrud Katz erleben, wie sich ihre Kinder ein Leben aufbauten, Arbeit fanden und jeder eine Familie gründete. Ruth Katz verheiratete Rottenberg verstarb 1989 mit 67 Jahren. 2018, mit 90 Jahren, verstarb Manfred Katz.

Ihre Kinder und Enkel leben in Israel und Europa.

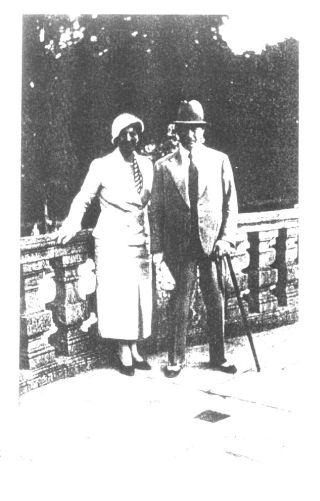

- Gertrud und Willy Katz 1931

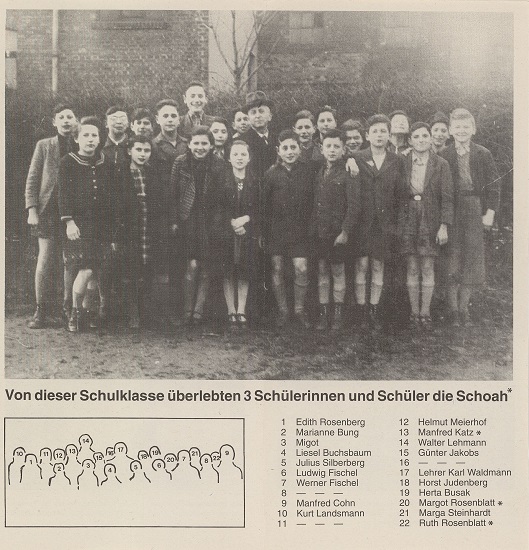

- Manfred (6. v.l.) mit seiner Schulklasse in Ahlem. Mit ihm überlebten 3 der hier zu sehenden Kinder den Holocaust

- Manfred (links hinten oben) mit seiner Leipziger Schulklasse. 5 Kinder auf dem Foto überlebten den Holocaust

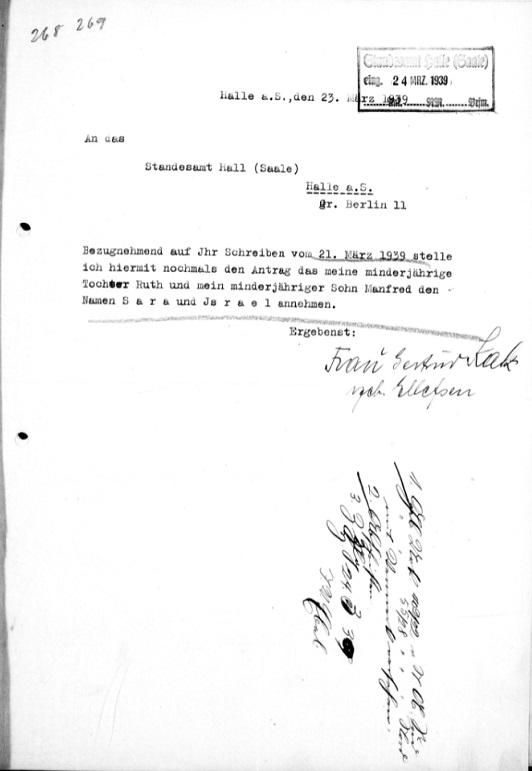

- von Gertrud Katz zwangsweise beim Standesamt gestellter Antrag auf Führen des Zusatznamens „Israel“ und „Sara“ für ihre Kinder

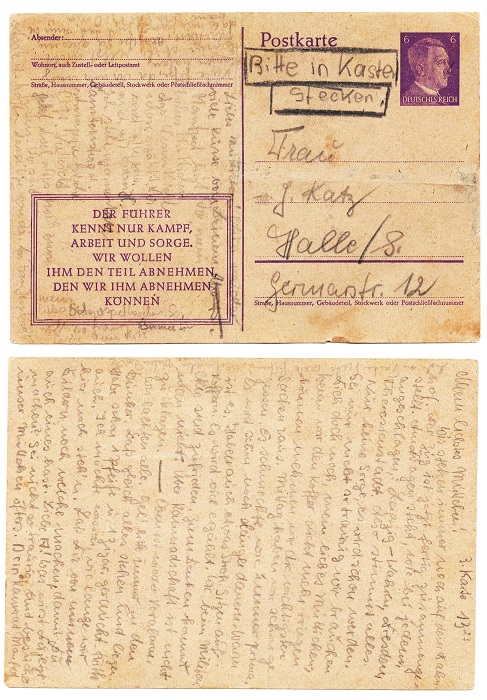

- 13 frankierte Postkarten hatte Gertrud ihren Kinder mit auf Transport gegeben. Manfred hat sie durch die Ritzen des Waggons nach draußen geworfen, in der Hoffnung, jemand möge sie in den Briefkasten werfen. 11 der Postkarten erreichten ihre Mutter, so dass diese auch erfuhr, dass die Kinder nach Theresienstadt gekommen waren.

- Ausschnitt Mitteldeutsche Zeitung aus dem Jahr 1992. Manfred Katz und seine Frau vor dem früheren Wohnhaus

- Manfred Katz nach dem Krieg

- Ruth als Laborantin im Jahr 1955

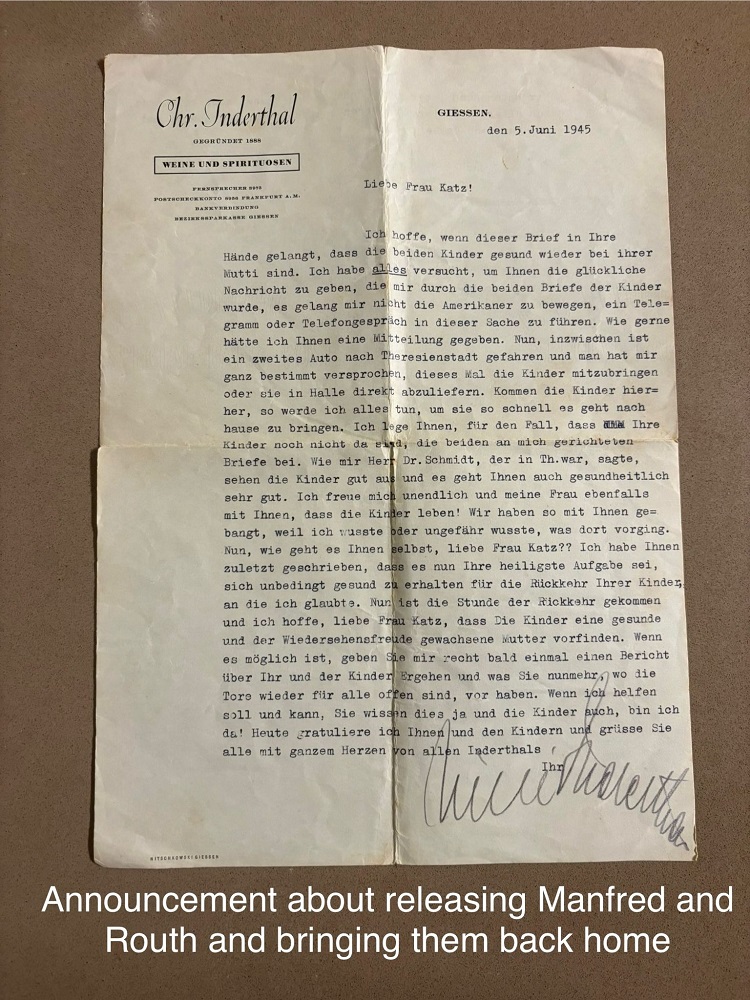

- Mitteilung an Gertrud Katz über die Rückkehr ihrer Kinder aus Theresienstadt

- Ruth mit ihrem Mann David und Tochter Malca in Israel

Quellen und weiterführende Informationen

Nachfahren der Familie, insbesondere Michal Saar Bleiweiss und Iris Hameiri

Bericht von Manfred Katz über sein Leben, transkribierte Fassung

Stadtarchiv Halle (Saale), insbesondere der Nachlass Goeseke und Winkelmann

Gedenkbuch der Stadt Halle

Eintrag zu Paul Bauchwitz

Eintrag zu Regina Bauchwitz

Eintrag zu Willy Katz

Datenbanken und Online-Archiv von Yad Vashem

Arolsen Archives

Online-Sammlungen via Ancestry

Biografisches Gedenkbuch der Bad Kissinger Juden während der NS-Zeit

Eintrag zu Ruth Rottenberg (geb. Katz)

Artikel über das Jüdische Erholungsheim Lehnitz von Bodo Becker:

https://www.unser-lehnitz.de/2019/11/frieda-gluecksmann-und-das-juedische-erholungsheim-lehnitz/

Bericht des Pfarrers Johannes Hamel über „Begegnungen mit Juden“:

https://www.zeit-geschichten.de/wp-content/uploads/2024/12/Bericht-Johannes-Hamel.pdf